Wolfgang Brisch

Im Jahr der Firmengründung 1840 war Eduard Wilhelm Paetsch bereits neunzehn Jahre Frankfurter Bürger. Seit 1815 war Frankfurt (Oder) Sitz der Regierung des gleichnamigen Regierungsbezirkes im Osten Brandenburgs. Das Oberlandesgericht wurde 1837 hier angesiedelt. Die Einwohnerzahl Frankfurts stieg von 1819 bis 1840 um 10.852 auf 26.908. Die Stadtbefestigung im Norden und Süden mit den Stadttoren wurde abgerissen. Dadurch öffnete sich die Verbindung mit den Vorstädten, in denen jetzt hauptsächlich der erforderliche Wohnungsneubau erfolgte. Mit der Bebauung der Halben Stadt begann die Stadterweiterung nach Westen. Die dazwischenliegende ehemalige Wall- und Grabenanlage begannen die Bürger ab 1835 nach einem Plan von Peter Joseph Lenné zu einem Bürgerpark umzugestalten. Wirtschaftlich war noch immer der Handel die Grundlage für das Erwerbsleben der Bürger und ging mit den dreimal im Jahr stattfindenden Warenmessen um die Mitte des Jahrhunderts einem Höhepunkt entgegen. Schließlich wurde Frankfurt (Oder) besser und schneller erreichbar. 1841 begann der Bau der Eisenbahnstrecke Berlin – Frankfurt (Oder). Die 1846 errichtete Dampfverbindung zwischen Stettin und Frankfurt (Oder) ermöglichte eine ständige Personen- und Schlepperschifffahrt auf der Oder zwischen beiden Städten. Der seit Beginn der 40er Jahre erfolgende Aufschluss von Braunkohlevorkommen bot vor allem der sich nach 1850 entwickelnden Industrie eine günstige Energiebasis.1

Der Kaufmann Wilhelm Eduard Paetsch wurde Eigentümer des Hauses Oderstraße 12 und betrieb dort eine Material- und Weinhandlung mit Destillation. Bereits 1824 wurde er als Mitglied der hiesigen Kaufmannschaft aufgenommen. 1832 erwarb er das Badehaus (errichtet 1802/03) des Frankfurter Gesundbrunnens in der Lebuser Vorstadt am Beginn der Cüstriner Straße (heute Herbert-Jensch-Straße).2 Vorerst profitierte Paetsch wohl noch von dem hier stattfindenden Bade- und Kurbetrieb3, der jedoch in den Folgejahren immer mehr abnahm und um 1840 war es schon offensichtlich, dass der Kurbetrieb in der Lebuser Vorstadt seinem Ende entgegenging.

Der Kaufmann Wilhelm Eduard Paetsch sah die Möglichkeit, angespartes Kapital erfolgreich anzulegen im Bereich der sich seit 1800 in Frankfurt (Oder) entwickelnden Steingutproduktion.4 Neben drei größeren Betrieben in der Gubener Vorstadt gab es noch mehrere kleine mit eher handwerklicher Produktion. Paetsch wählte für seine neu zu errichtende Fabrik das sich hinter dem Badehaus bis zur Oder erstreckende Gelände aus, auf dem sich noch brauchbare Gebäude einer ehemaligen Rübenzuckerfabrik befanden. Mit dem Bau von zuerst zwei kleineren Brennöfen wurde Wilhelm Eduard Paetsch Unternehmer in dem neuen Gewerbe. Zu einer „großartigen Steingutfabrik“ wurde der neugegründete Betrieb aber erst mit der Errichtung eines großen Brennofens nach englischem Vorbild, den es in Frankfurt (Oder) so bisher noch nicht gab.5 Bereits 1840 ist im Patriotischen Wochenblatt die erste Werbung für Erzeugnisse veröffentlicht: „Die Steingutfabrik von W. E. Paetsch Cüstriner Straße No. 1 empfiehlt ihre sämmtlichen Geschirre zu den billigsten Fabrikpreisen und werden unter Vorzeigung von Proben darauf auch Bestellungen aufgenommen in der Handlung Oderstr. No. 12.“6 Die Geschäfte entwickelten so gut, dass sich der Fabrikbesitzer bereits am 5. März 1841 mit einem Schreiben an den Regierungspräsidenten Wissmann der Regierung Frankfurt (Oder) wandte und um einen „Vorschuß auf zehn Jahre auf Höhe von 20.000 Reichstaler“ bat.7 Immerhin konnte er vorweisen, dass er 60 Arbeitskräfte beschäftigt und dass die „bereits gelieferten fertigen Fabrikate auch allgemeinen Begehr finden (…)“. Der neue große Brennofen wurde in einer Zeichnung präsentiert und in dem Schreiben festgestellt: „Der reelle Werth der bereits vorhandenen Gebäude und neuen Anlagen beträgt mit Einschluß der Utensilien mindestens 50.000 Reichstaler. Mein Grundstück ist nur mit 12.000 Reichstaler und 50 Reichstaler Jahres Canon belastet. Ich habe also den vorhandenen Mehrwerth aus meinen Mitteln hergestellt.“ Das alles bestätigte auch der Magistrat Frankfurt (Oder) in einem beiliegenden Attest. Der Regierungspräsident beauftragte seinen Landbaurat Gersdorf, die neue Fabrik zu untersuchen und die Ergebnisse in einem Gutachten vorzulegen. Aus dem umgehend erstellten Gutachten ist zu erfahren, dass Paetsch mit dem nach englischen Vorbild errichteten großen Brennofen eine entscheidend verbesserte Technologie eingeführt hatte. Der Ofen hat eine kreisrunde Grundform, zwölf Fuß im lichten Maß, neun Fuß ½ Zoll vom Pflaster bis zum Scheitel des Gewölbes hoch und hat zwölf gleichmäßig verteilte Ofenlöcher zur Steinkohlenfeuerung. Im Vergleich dazu sind die bisher üblichen Brennöfen mit rechteckiger Grundfläche neun Fuß tief, sechs Fuß breit und sieben Fuß vom Herdpflaster bis zum Schlussstein des Kappengewölbes hoch. Sie besitzen zwei für Holz eingerichtete Feuerungen. Der neue Ofen schaffte mit einem Brand so viel, wie einer der älteren Öfen mit drei Bränden. Bei gutem Absatz der Ware wären 80 Brände im Jahr möglich. Der Vorteil bestand jedoch nicht nur in der Quantität, sondern vor allem auch in der Qualität. Die Steinkohlefeuerung ergab gegenüber der Holzfeuerung eine gleichmäßigere Hitze und verbunden mit der vorteilhaften Hitzeführung im runden statt im rechteckigen Ofen entstand beim Brand weniger Ausschuss und Bruch. Außerdem ergab die Verwendung von Steinkohle gegenüber Holz einen nicht unerheblichen ökonomischen Vorteil. Das Gutachten schätzte auch die Bedingungen für die Ausdehnung der Fabrik positiv ein, denn allein in den noch vorhandenen Räumen der ehemaligen Zuckerfabrik würde „die doppelte Zahl von Arbeitern Platz finden.“ Abschließend hieß es in dem Gutachten. „Bei der beabsichtigten Erweiterung des Geschäfts wird eine solche Vermehrung des Personals auch notwendig sein und dadurch der arbeitenden Klasse der hiesigen Einwohnerschaft noch mehr Gelegenheit zum Broterwerb gegeben werden, daher schon um deswillen das Fortbestehen und die mögliche Ausdehnung der Fabrik zu wünschen sein wird.“ Dieser Wunsch ging in Erfüllung. In den ersten Jahren stellten etwa 80 Arbeiter in einem Jahr Waren im Wert von 36.000. Reichsthalern her. Auch die Qualität der Waren fand Anerkennung. Im August 1844 beteiligte sich die Firma Paetsch & Hintze an der Berliner Gewerbeausstellung. Eine schriftliche Belobigung ließ der König den Firmeninhabern über die Regierung Frankfurt und den Magistrat am 10. Juni 1844 aushändigen. Den Doppelnamen trug die Firma seit dem 13. August 1843. An diesem Tag schlossen Paetsch und der Berliner Kaufmann Johann Adam Erdmann Hintze einen Sozietätsvertrag, der fast zwanzig Jahre Bestand haben sollte.8 Über den weiteren Ausbau der Fabrik in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts sind keine Angaben bekannt. Aus dem Jahr 1848 erfährt man über die Struktur der Beschäftigtenzahl, dass in den Steingutfabriken Otto Strahl und Paetsch & Hintze je 24 bis 30 Fabrikanten und zehn bis zwölf Lehrlinge angestellt sind.9 „Steingutfabrikanten“ waren Facharbeiter wie Dreher und Maler im Gegensatz zu den Steingutarbeitern.

Fabrikbesitzer Paetsch und sein „Kompagnon“ waren sozial eingestellt. Das zeigen Spenden für Bedürftige10, die Arbeit von Paetsch im Vorstand des „Armen- und Hülfsvereins“ im 6. Bezirk sowie Spenden von Fayence-Spielzeug der Fabrik für die Kleinkinder-Bewahranstalten.11

Als Eduard Wilhelm Paetsch im Alter von 63 Jahren am 12. April 1859 starb,12 hinterließ er eine fast zwanzigjährige Fabrik, die sich zu den bedeutendsten Betrieben des aufstrebenden Frankfurter Industrieviertels entwickeln sollte. Georg Theodor Paetsch (geb. 1833) übernahm als ältester Sohn die Firma und führte die Partnerschaft mit Hintze vorerst weiter. Anders als sein Vater, der sein Leben lang Kaufmann geblieben war, gab er das Geschäft und Haus Oderstraße 12 auf und nahm Wohnung im Haus Cüstriner Straße, das nun die Nr. 4 trug.13 Zwischen 1861 und 1863 schied Hintze als Teilhaber der Firma aus. Neuer Teilhaber bis gegen Ende der sechziger Jahre wurde Wilhelm Gustav Leopold Selle. Der Fimenname war nun „Paetsch und Selle“.14 Der Standortvorteil der Fabrik in der Lebuser Vorstadt gegenüber den Konkurrenten in der Gubener Vorstadt wurde immer offensichtlicher. So betrieb die Firma „Strahlsche Erben“ in der Lindenstraße 21/22 und Gubener Straße 20 sieben Brennöfen mit Holzfeuerung und vier Schornsteinen zur Kachelofenfabrikation und neun Brennöfen mit Steinkohlefeuerung (umgerüstet um 1860) und fünf Schornsteinen zur Steingutfabrikation. Die Rauchbelastung, vor allem durch die Steinkohlefeuerung für die umliegende Wohngegend war jedoch so groß, dass der am 15. Oktober 1865 beantragte Neubau von zwei Brennöfen nach einem längeren Verfahren am 11. Juli 1866 nur für Brennöfen mit Holzfeuerung genehmigt wurde. Gegen die Genehmigung hatten 44 Bürger und Hauseigentümer, darunter die Stadträte Born und Hildebrandt Widerspruch erhoben.15 Die Fabrik stellte schließlich 1871 ihre Produktion ein und das Areal wurde in den Jahren 1878 bis 1885 mit dreigeschossigen Mietwohnhäusern bebaut.16

Die Steingutfabrik in der Lebuser Vorstadt wurde nach den Jahren der Teilhaberschaft mit Hintze nun endgültig zum Familienunternehmen. 1873 wurden Georg Theodor Paetsch und sein Bruder Georg Ludwig in das Handelsregister eingetragen.17 Die Fabrik wurde weiter ausgebaut. Schon 1862 erhielt der langgesteckte, dreizehnachsige, nördliche Seitenflügel des Kontor- und Wohnhauses den Aufbau einer zweiten Etage. Hier wurden die Packerei und das Musterlager untergebracht. 1888 wurde der erste Dampfschornstein auf dem Firmengelände errichtet, die dazugehörige Dampfmaschine hatte 100 PS. 1889 erfolgte der Bau eines neuen Brennhauses mit Brennöfen.18 Nach der Anlage der Gütereisenbahn 1881 erhielten die Betriebe des Industrieviertels direkte Eisenbahnanbindung, so dass auf dem Fabrikgelände be- und entladen werden konnte. Für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur hatte sich auch Fabrikbesitzer Georg Theodor Paetsch eingesetzt in seiner Funktion als langjähriges Mitglied der 1863 gegründeten Industrie- und Handelskammer Frankfurt (Oder). Er war von 1870 bis 1884 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) und eine geachtete Persönlichkeit, wie dem Nachruf in der „Frankfurter Oderzeitung“ anlässlich seines Todes am 7. Mai 1890 zu entnehmen ist.19 Mit 23 Jahren übernahm nunmehr Theodor Friedrich Eduard Paetsch die Firma und führte sie mit seinem Bruder Walter Paetsch als Teilhaber die nächsten 40 Jahre. Er war bereits durch ein Studium an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg für diese Aufgabe gerüstet.

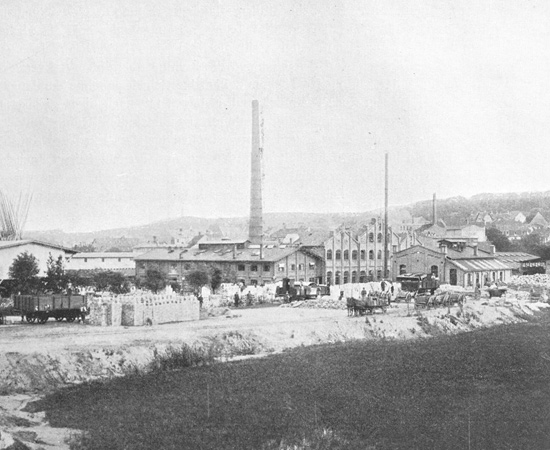

Sehr anschaulich zeigt eine Ansicht im seit Mitte der neunziger Jahre verwendeten repräsentativen Firmenbriefkopf das Fabrikgelände20, auf dem 1890/91 auch eine Fabrikantenvilla errichtet wurde.

Der Komplex der Produktionsgebäude ist hier, wie er in den nachfolgenden Jahrzehnten der Fabrikproduktion dient, in seiner Grundstruktur bereits errichtet und hat den Stand der maschinellen Großproduktion erreicht. Die Belegschaft der Fabrik war 1898 auf 390 Mitarbeiter angestiegen. Die Fabrik wurde nicht nur extensiv erweitert, sondern auch qualitativ durch den Einsatz neuer leistungsfähigerer Maschinen. Dass diese Entwicklung nicht konfliktlos verlief, zeigen Streiks in den Jahren 1896 und 1898. Der achttägige Streik im Januar 1896 richtete sich gegen Stücklohnsenkungen um fünf bis 20%. Auch 1898 wurde gegen Lohnreduzierung bei einzelnen Artikeln um im Durchschnitt 26,5% gestreikt. Der Streikt wurde angeführt von 47 Drehern, mit denen sich 30 Maler sowie Lehrlinge und Arbeiter solidarisierten. Die insgesamt 127 Streikenden wurden jedoch durch andere Kräfte ersetzt und der Streik endete mit einer Niederlage der Arbeiter.21

Um den Energiebedarf der erweiterten Produktion zu decken, kam ab 1904 eine Dampfmaschine von 250 PS zum Einsatz.22 Einer Beschreibung aus dem Jahr 1912 ist zu entnehmen, dass die meist dreistöckigen Fabrikations- und Lagerräume, 50 Gebäude, meist durch Lichthöfe und Übergänge miteinander verbunden, eine Fläche von 9.000 qm bedeckten. Zum Brennen der Steingutwaren dienten elf Rundöfen mit überschlagender Flamme und einem inneren Ofenraum von 70 bis 100 m³, sowie 14 Muffelöfen. Die Fabrikation erforderte monatlich ca. 660 t Steinkohle und Braunkohlenbriketts. Es wurden durchschnittlich 550 Personen beschäftigt. (Abb. 1-7) Das Hauptabsatzgebiet des hergestellten Steinguts waren die europäischen Staaten.23 Eine erste Luftaufnahme um 1915 zeigt ein realistisches Bild des Fabrikkomplexes.24 (Abb. 8)

Der 1. Weltkrieg 1914 bis 1918 unterbrach die bisher stete Aufwärtsentwicklung der Firma, die am 1. Januar 1916 ihr 75jähriges Jubiläum beging. Wie die „Frankfurter Oderzeitung“ meldete, wurde jedoch „der ernsten Zeitverhältnisse wegen“ von einer besonderen Feier Abstand genommen.25 Immerhin waren die Söhne des Firmeninhabers (Theodor und Wilhelm) seit 1914 als Kriegsfreiwillige fern der Heimat und ihr Schicksal im Krieg ungewiss. Sie kehrten erst nach dem Ende des Krieges heim und nutzten die Möglichkeit, ihre auf die Führung der Firma orientierte, fachliche Ausbildung abzuschließen.

Theodor Wilhelm Georg Paetsch, geboren am 27. Februar 1892, hatte vor dem Weltkrieg als Hörer vier Semester an der Technischen Hochschule Berlin und zwei Semester an der Technischen Hochschule Breslau Chemie und Keramik studiert. Nach einem einjährigen Volontariat zur Weiterbildung in kaufmännischer Richtung in der benachbarten Stärke- und Zuckerfabrik Frankfurt (Oder) trat er 1920 in die Firma des Vaters ein.26 Wilhelm Max Paetsch, geboren am 12. September 1893, setzte sein vor dem Krieg an der TH München begonnenes Studium an der TH Charlottenburg fort. Im Anschluss an das Dipl. Ing.-Examen promovierte er 1921 und veröffentlichte grundlegende Arbeiten über die Löslichkeit färbender Metalloxyde in Steingutglasuren und über die Spinellbildung in keramischen Farbkörpern und deren Verhalten unter Steingutglasuren.27 Als Betriebsassistent bei der Porzellanfabrik Altrohlau der Hutschenreuter A.-G. und besonders als Wärmeingenieur bei der Ingenieur-Gesellschaft für Wärmetechnik in Bonn hatte er die Möglichkeit, eine große Anzahl keramischer, zum Teil modernster Betriebe in wärmetechnischer, fabrikatorischer und organisatorischer Hinsicht kennenzulernen. So gerüstet, trat er 1925 in die Firma ein und übernahm die technische Leitung des väterlichen Betriebes. Viele Abteilungen der im Laufe der Kriegs- und Nachkriegszeit veralteten Fabrik wurden unter seiner Leitung grundlegend umgestaltet. Fließbetrieb und Kolonnenarbeit führten zu erheblichen Kostensenkungen. Das Füllen und Entleeren der Rundöfen mit selbstkonstruierten Maschinen ermöglichte entscheidende Einsparung von Arbeitskräften. Die Rundöfen und zwei Fürbringer-Muffeln wurden nach eigenen Plänen er- bzw. umgebaut. Die neuerstellte Gießereiabteilung gehörte zu einer der modernsten Anlagen. In Weiterführung seiner unter Prof. Rieke begonnenen Studien konnte Wilhelm Paetsch die Produktion von Unterglasurfarben im eigenen Betrieb ausarbeiten und ausführen. Die Modernisierung der Steingutfabrik ab Mitte der 1920er Jahre war die entscheidende Voraussetzung für den unverkennbaren, eigenen Beitrag im Rahmen der gestalterischen Modernität des deutschen Steingutes und des erfolgreichen Bestehens der Firma Theodor Paetsch, Frankfurt (Oder) auch während der Krisenjahre der deutschen Steingutindustrie. Eine Planzeichnung des Fabrikgeländes vom September 1927 zeigt 85 separate Gebäude und technische Nebenanlagen.28

Für 1930 wurde folgendes Produktionsvolumen veröffentlicht: 800.000 Teller, 50.000 Küchenuhren, 350.000 Platten 30 cm Durchmesser, 250.000 Gebäckkästen, 10.000 Gewürzkästen für Küchenschränke, 205.000 Fleischplatten, 115.000 Schokoladenkrüge, 90.000 Tortenplatten, 51.000 Waschservice, 45.000 Fotoschalen verschiedener Größe, 25.000 Wurstkästen und 17.000 Brotkästen. Dabei wurden 5.600 t Masse und 2.700 t Kapselton verarbeitet.29 (Abb. 9-11)

1930 übernahm die 4. Generation den Familienbetrieb. Theodor Paetsch jun. hatte nun die Gesamtleitung. Dr. Ing. Wilhelm Paetsch führte wie bisher die technische und Dr. rer. Pol. Klaus Paetsch übernahm die kaufmännische Leitung. Die Leitung in dieser Form endete 1937 mit dem Austritt von Theodor Paetsch jun. aus der Firma.30

Im Jahr 1936 wurden 397 Arbeiter und 30 Angestellte in der Steingutfabrik beschäftigt. Die notwendige Sanierung der Gebäude, deren Bestand zu 18,8 % Mitte der 1930er Jahre als schlecht eingeschätzt wurde, ging nur langsam voran.31 Technologisch gelang es Dr. Wilhelm Paetsch, unter Verwendung von Abfallgläsern und Glashütten, das Bleiproblem für seinen Betrieb zufriedenstellend zu lösen. Die Umstellung der Fabrikation auf Tunnelofenbetrieb konnte nur noch geplant werden, der Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939 verhinderte die Verwirklichung dieser Planung. Es fehlten nicht nur die materiellen Ressourcen, denn durch den Einzug von Dr. Wilhelm Paetsch zur Wehrmacht vom August 1939 bis Mai 1943 kam es vor allem im Bereich der Technologie zu Störungen. Dr. Klaus Paetsch leitete nun den Betrieb und hatte Unterstützung durch die zeitweise Einstellung eines technischen Leiters. Durch mehrere Arbeitsurlaube und ständige schriftliche Verbindung mit der Betriebsleitung war es jedoch auch Dr. Wilhelm Paetsch möglich, während dieser Zeit korrigierend und helfend das Betriebsgeschehen zu unterstützen.32 Zum Ausgleich des Arbeitskräftemangels wurden erstmals 1942 der Fabrik 25 polnische Fremdarbeiter zugewiesen.33 Die Produktion verringerte sich zwar, konnte aber bis Ende 1944 aufrechterhalten werden, da der Betrieb durch einen Großauftrag zur Herstellung von „Kasernennäpfen“ als kriegswichtig eingestuft wurde. Am 26. Januar 1945 wurde Frankfurt (Oder) mit dem Herannahen der Front zur Festung erklärt. In den ersten Februartagen erreichten die Truppen der Roten Armee die Oder, sodass die Steingutfabrik bis zur russischen Offensive Mitte April 1945 und der Einnahme von Frankfurt (Oder) am 23. April 1945 unmittelbar an der Frontlinie lag und jede Personenbewegung auf dem Betriebsgelände lebensgefährlich war. Während die Mehrzahl der Frankfurter Einwohner evakuiert wurde, blieben Dr. Wilhelm Paetsch und seine Frau Irmgard in der Stadt. Dr. Paetsch versuchte die Fabrik zu sichern und traf gleichzeitig Vorbereitungen, um bei entsprechender Lage die Produktion wieder aufnehmen zu können. So wurden Teile aus Maschinen ausgebaut um diese für den Einsatz nach der Übernahme durch den Kriegsgegner unbrauchbar zu machen. Diese Teile wurden aber nicht wie befohlen, ins Landesinnere transportiert, sondern im Bereich der Fabrik versteckt. Trotz aller getroffenen Maßnahmen konnte auch Dr. Wilhelm Paetsch den Verlauf der Ereignisse nach dem Einmarsch der Russen nicht vorhersehen. So war er zwar noch in der Lage, am 23. April 1945 gemeinsam mit Familienangehörigen und einigen Helfern die Brände in der Fabrik zu löschen, aber schon am nächsten Tag wurde er von den Russen unter einem Vorwand abgeholt. Die von seiner Frau Irmgard erhoffte baldige Rückkehr erfüllte sich nicht.34 Währenddessen wurde Irmgard Paetsch auf Grund ihrer Kenntnisse der russischen Sprache und ihrer offensichtlichen Tatkraft seit dem 26. April 1945 als Bürgermeisterin des umgebenden Stadtbezirks 2 eingesetzt und musste die Befehle des russischen Kommandanten zur Wiederingangsetzung des Lebens in diesem Stadtteil in den nächsten Monaten umsetzen. Bald jedoch wurde von der Kommandantur wie von der deutschen Stadtverwaltung die Bedeutung der Steingutfabrik für die Versorgung der Besatzer wie der deutschen Bevölkerung mit lebenswichtigen Erzeugnissen erkannt und die Forderung gestellt, die Produktion wieder in Gang zu bringen. Dieser Aufgabe stellte sich auch Irmgard Paetsch, die von der eigentlichen Steingutproduktion keine Kenntnisse hatte. Ihr Organisationstalent, ihr bedingungsloser Einsatz für den Familienbetrieb und nicht zuletzt die russischen Sprachkenntnisse waren die Grundlage für ihre erfolgreiche Arbeit nicht nur in den Monaten des Jahres 1945, sondern über die nächsten Jahre hinaus bis 1950.35

Die Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten auf dem Fabrikgelände begannen am 21. Mai 1945.36 Zu 100% zerstört war die Schreinerei und Muffelbrennerei mit ihren Maschinen und Brennöfen sowie der Lagerraum für Fertigwaren. An den übrigen Gebäuden wurden Schäden von etwa 30% und am Maschinenbestand eine Wertminderung durch Kriegseinwirkung von zwölf % festgestellt.37 Mit vorläufigen Reparaturen und mit den aus Vorräten noch vorhandenen Roh- und Hilfsstoffen sowie Brennmaterial konnten 20 Arbeiter und drei Angestellte mit der Vorbereitung der Produktion beginnen. Dazu waren die Aufzeichnungen und schriftlichen Anweisungen von Dr. Paetsch sehr hilfreich, aber für die Leitung des technischen Bereiches waren Fachkräfte notwendig. Ende August 1945 konnte Dr. Ing. Hans Lehmann von der Keramischen Fachgruppe Sachsen für die Leitung gewonnen werden.38 Die Aufgaben vor Ort übernahm 1946/47 sein Mitarbeiter Hugo Friedrich, der in dieser Zeit vom Status her gleichberechtigt mit Irmgard Paetsch als Betriebsleiter fungierte.39

Am 9. Oktober 1945 wurde schließlich das erste „Geschirr das jetzt aus dem Ofen kommt und der Stadt zur Verfügung steht“ angekündigt.40 Dieser erste Brand umfasste:

Essnäpfe 46/2 4000 Stück

Essnäpfe 3922 100 Stück

Salats 3833 gelb 400 Stück

Dosen / Deckel 3915 bt 700 Stück

Kaffeekannen gelb 75 Stück

Milchbecher gelb 850 Stück

Milchtöpfe 3343/2 gelb20 Stück

Milchtöpfe 3343/3 gelb280 Stück

Milchtöpfe 3343/4 gelb200 Stück

Nachttöpfe Maaß 85 Stück

Tasse / Untertasse gelb 100 Stück

Häfen 3918/1 350 Stück

Häfen 3918/2 450 Stück

Häfen 3,5 l 450 Stück

Häfen 0,5 l 250 Stück

Häfen 1 l 400 Stück

Am Jahresende 1945 war bereits eine Warenmenge von 23,5 t produziert.41 Diese ersten Produkte fanden schnell in Frankfurt und Umgebung ihre Käufer. Die Verteilung an die Geschäfte erfolgte über die Stadtverwaltung. Zwar unterlagen Steingutwaren nicht der Zwangsbewirtschaftung, aber die Stadtverwaltung konnte sie als kontrollierte Waren behandeln und handhabte das auch so, unverzichtbar in Zeiten, wo sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich die Wirtschaft auf Tauschhandel basierte.42 Als die Firma Paetsch die ungenehmigte Lieferung eines Großpostens Ware an das Reichsbahn-Sozialamt Berlin W 35 meldete, kam umgehend die Mahnung der Stadtverwaltung.43 Es ist anzunehmen, dass mit dieser Lieferung an die Reichsbahn Kompensationsgeschäfte im Interesse der Firma Paetsch verbunden waren. Ab Januar 1946 wurde die Steingutfabrik mit Produktionszahlen beauflagt, die erfüllt werden mussten. Das bedeutete nicht nur die Gewährleistung des Produktionsablaufes, sondern vor allem das Heranschaffen von Rohstoffen, von Kohle und Hilfsmitteln, denn selbst wenn Bezugsberechtigungen dafür von der Stadtverwaltung ausgestellt wurden, mussten mit viel Aufwand Lieferfirmen gefunden und der Transport abgesichert werden. Diese Verfahrensweise muss für das Jahr 1946 weitgehend funktioniert haben, denn die Produktion stieg von im Februar 23 t auf monatlich 30 t von Juni bis September.44 Dafür wurde die Firma Paetsch von der Stadtverwaltung belobigt und für die Belegschaft von nun 130 Arbeitern und fünf Angestellten gab es eine Prämie von zehn Flaschen Spirituosen.45

Ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Fabrikgebäude war im Juli 1946 die Errichtung der abgebrannten Dächer des Brennhauses, des Sortierhauses und der Verladerampe. Am 8. April 1946 erhielt die Steingutfirma von einer Dienststelle der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) in Potsdam-Babelsberg einen Großauftrag, dessen Realisierung sich über neun Monate erstrecken sollte.46 Am 26. Juni 1946 informierte die Firma Paetsch die Stadtverwaltung, dass auf Anordnung der russischen Kommandantur die genannten Dächer wieder herzustellen sind und mit den erforderlichen Arbeiten sofort zu beginnen ist.47 Der Druck der Kommandantur zeigte Wirkung, die nicht unbeträchtlichen Mengen an Baustoffen wurden von der Stadt und der Kommandantur zur Verfügung gestellt und die Dächer unter der Bauleitung des Architekten Josef Gesing fristgemäß entrichtet.48 Sicher hatte Frau Irmgard Paetsch an dieser Aktion einen entscheidenden Anteil. Das bis Ende September 1946 recht erfolgreich verlaufene Jahr endete noch nicht positiv. Schon im Oktober erhielt die Fabrik statt der geplanten 160 t Brikett nur 18 t und es mussten bereits die Kohlereserven für den Winter angegriffen werden, um die beauflagte Produktion durchzuführen. Auch im November und Dezember gab es zu wenig Brennstoffe, statt 200 t wurden nur 80 t geliefert und schließlich erhielt Frau Paetsch auf Nachfrage beim Brandenburgischen Kohlenhandelskontor am 4. Januar 1947 die Auskunft, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres 1947 keine Kohlenlieferungen zu erwarten sind, da nur noch die Elektrizitätswerke belieferte werden. So wurde der Betrieb bis auf einige notwenige Erhaltungsarbeiten vorläufig stillgelegt und erst Anfang April die Produktion wieder aufgenommen.49 Die mangelhafte Belieferung mit Kohlen zog sich durch das ganze Jahr 1947 und in den Monaten Januar und Februar 1948 konnte wiederum nur teilweise und im März fast gar nicht gearbeitet werden.50 Im Frühjahr 1947 war jedoch trotz aller Widrigkeiten eine Qualität der Produktion erreicht, dass die Firma Theodor Paetsch erstmals nach dem 2. Weltkrieg einen Stand mit einem kleinen Ausschnitt aus der Produktion auf der Leipziger Frühjahrsmesse zeigen konnte. 400 Einkäufer aus der Ostzone, 140 Einkäufer aus den anderen Besatzungszonen sowie 15 Einkäufer aus Schweden, Dänemark und England sprachen vor. Der finanzielle Erfolg war jedoch mit einer Auftragssumme von 60.000,- RM, davon nur 13.000,- RM im Interzonenhandel, nur mäßig. Weiterhin gab es drei Aufträge aus Dänemark und Schweden. Alle Messeaufträge mussten durch die Provinzialregierung in Potsdam und ausländische Aufträge zusätzlich über die SMAD genehmigt werden.51

Für die letzten Jahre des Bestehens der Steingutfabrik Theodor Paetsch Frankfurt (Oder) kann die Entwicklung nur skizziert werden, da eine aktenmäßige Überlieferung kaum vorhanden ist. Die Warenproduktion des Betriebes erreichte von 1948 mit 260 t auf 296 t im Jahr 1950 eine leichte Steigerung bei gleichbleibender Belegschaft von 118 Personen im Jahr 1950. Die Produktionskapazität wurde auch in diesen Jahren hauptsächlich wegen fehlender Brennstoffe noch nicht ausgelastet. Das Jahr 1950 begann für die Familie und Firma Paetsch mit einem denkwürdigen Ereignis. Nach fast fünfjähriger Gefangenschaft kehrte der Firmeninhaber Dr. Wilhelm Paetsch nach Frankfurt (Oder) zurück. Seine Frau Irmgard Paetsch konnte ihm das Familienunternehmen wieder übergeben, das unter ihrer maßgeblichen Mitarbeit und Leitung die nicht nur wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahre überstand, sondern sich unter den in Ostdeutschland geänderten gesellschaftlich-politischen Bedingungen auch als Privatbetrieb behauptet hatte. Diese Leistung von Irmgard Paetsch in der Wirtschaft der Stadt Frankfurt (Oder) in den Nachkriegsjahren soll hier besonders hervorgehoben werden, sie wurde bisher öffentlich noch nicht gewürdigt. Frau Irmgard Paetsch, die im Umgang mit den gesellschaftlichen Kräften im Betrieb - Gewerkschaft und SED - sowie der staatlichen Stellen sehr erfahren war, behielt demzufolge die Leitung der Steingutfabrik, während sich Dr. Wilhelm Paetsch mit ungebrochener Schaffenskraft und guter Zusammenarbeit mit der Belegschaft wieder der technischen Leitung des Betriebes widmete. Durch seine fachlichen Kenntnisse gelang es nun in kürzester Zeit, trotz des immer noch bestehenden Mangels an Roh- und Hilfsstoffen, eine Ware herzustellen, die den erhöhten Anforderungen des Exports genügte und den alten Ruf der Steingutfabrik Theodor Paetsch wiederherstellte.52 Doch die Bedingungen für private Wirtschaftsbetriebe verschlechterten sich, im Rahmen der von der SED eingeschlagenen Wirtschaftspolitik hatten sie in der DDR keinen Platz mehr. In einer Atmosphäre von Verdächtigungen und Schikanen verließen zahlreiche Firmen- und Geschäftsinhaber den Staat und ließen ihr Eigentum zurück. Mitte März 1953 flüchtete die Familie Paetsch nach Westberlin und ging von dort in die Bundesrepublik.53 Damit endete das Familienunternehmen Theodor Paetsch in Frankfurt (Oder) 113 Jahre nach seiner Gründung 1840.

Das Unternehmen wurde unter Verwaltung gestellt und schließlich enteignet. Seit Dezember 1954 firmierte der Betrieb als „VEB (K) Steingutfabrik Frankfurt (Oder)“.54 Im Stempel des Betriebes gab es unter der neuen Bezeichnung den Zusatz „ehemals Paetsch“. Aus Werbegründen wollte man wohl auf den Traditionsnamen der bekannten Marke nicht verzichten. Steingut wurde noch bis 1956 produziert, doch die Absatzschwierigkeiten wurden immer größer, der Betrieb war in wenigen Jahren heruntergewirtschaftet. Im Jahr 1955 wurde nur ein Gewinn von 7.000,- DM erwirtschaftet und für 1956 wurde bereits ein Verlust von 2.700,- DM geplant, der schließlich 67.400 DM betrug.55 Im Mai 1956 waren deshalb schon 40 von 131 Beschäftigten entlassen worden.56 Die Steingutproduktion in Frankfurt (Oder) wurde beendet und ab 1957 die Produktion vollkommen umgestellt, um Steinzeug-Baukeramik herzustellen.57

Der Beitrag erschien 2011 unter dem Titel: Brisch, Wolfgang: Zur Entstehung und Entwicklung der Steingutfabrik Theodor Paetsch. In: Museum Viadrina (Hrsg.): Steingut? Nur von Paetsch! Die Steingutfabrik Theodor Paetsch zu Frankfurt (Oder), 1840-1955, Frankfurt 2011, S. 8-20.

Er wurde für diese Veröffentlichung mit anderen Abbildungen versehen.

1 Targiel, Ralf-Rüdiger: Frankfurt (Oder) – so wie es war. Düsseldorf 1994, S. 48-49, 61, 63-65 und 73. 1855 kamen 9.000 Messfremde pro Messe; es gab 2.030 Verkaufslokale; Targiel, Ralf-Rüdiger: Die Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder). Vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zur Wiedererlangung der kommunalen Selbstverwaltung im Jahr 1990. Frankfurt (Oder) 2000, S. 31; Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (StaF), Auskunft vom 21. 06. 2011.

2 StaF, Kaufvertrag zwischen dem Bädermeister Moser und Kaufmann W.E. Paetsch über 2.885 Reichstaler (19. 1. 1832), Auskunft von Herrn Targiel, StaF.

3 Vgl. dazu und zur baulichen Entwicklung des Hauses: Gramlich, Sybille: Denkmale in Brandenburg. Stadt Frankfurt (Oder). Worms 2002, S. 242 ff.

4 Siehe dazu hier im Vorwort.

5 BLHA, REP. 3 BI Präs. Nr. 825.

6 Frankfurter Patriotisches Wochenblatt Nr. 44 vom 5. November 1840.

7 BLHA, Rep. 3 BI Präs. Nr 825.

8 Johann Adam Erdmann Hintze, geb. am 18. 1. 1810 bewirbt sich am 4. 10. 1843 um das Frankfurter Bürgerrecht, am 1. August 1850 wird er in die Frankfurter Kaufmannschaft aufgenommen. StaF, Auskunft vom 21. 06. 2011.

9 Die Steingutfabrikanten der Otto Strahl und Paetsch und Hintzeschen Steingutfabriken rügen öffentlich die Praxis des Fabrikbesitzers Mattschas, im Gegensatz zu den beiden angeführten Fabriken weniger Fabrikanten (7-8) und mehr Lehrlinge (10-12) zu beschäftigen, zweimal wurden die Fabrikanten schon entlassen und das Geschäft mit Lehrlingen fortgesetzt. Frankfurter Patriotisches Wochenblatt 1848, S. 1053.

10 Frankfurter Patriotisches Wochenblatt 1851, S. 315.

11 Frankfurter Patriotisches Wochenblatt 1853, S. 2022.

12 Verzeichnis der Verstorbenen bei der St. Nicolai-Kirche zu Frankfurt (Oder), S. 118.

13 Im Adressbuch (1861) ist Georg Theodor Paetsch als Eigentümer und Bewohner von Cüstriner Str. 4 und für Oderstr. 12 als Eigentümer eingetragen. Die Firma erscheint letztmalig unter dem Namen „Paetsch & Hintze“.

14 Im Adressbuch (1863) und (1865) ist die Steingutfabrik als Firma „Paetsch und Selle“ eingetragen, im Adressbuch (1869) als „Firma Paetsch, Steingutfabrik“.

15 BLHA Rep.3 BI HG Nr. 2303, Vorgang Antrag Strahl für zwei neue Brennöfen Lindenstr. 21/22 (15. 10. 1865 bis 16. 07. 1866).

16 Gramlich, Sybille: Denkmale in Brandenburg. Stadt Frankfurt (Oder). Worms 2002, S. 210.

17 Georg Ludwig Paetsch, Kaufmann ist im Adressbuch (1869) mit der Wohnung Cüstriner Straße 4 eingetragen. Es ist anzunehmen, dass er seit dieser Zeit verantwortlich in der Firma mitarbeitet. Frankfurter Patriotisches Wochenblatt, 13. 02. 1872.

18 Klemm, Bernhard (2000).

19 Frankfurter Oderzeitung 08. 05. 1890.

20 Stahlstich, Eckert & Pflug, Kunstanstalt, Leipzig und München. Dieser Firmenbriefkopf wird erstmalig auf Schreiben des Jahres 1896 verwendet, enthalten in der Baupolizeiakte zum Grundstück Herbert-Jensch-Str. 1-3, Band II 1893-1901, StaF.

21 Frankfurter Oderzeitung, 23.01.1896, S. 5 und dies. 09.12.1898, S. 3 sowie Winkler, Joachim (1995): 88 und 96.

22 Sitzungsbericht (1905): 18.

23 Bilder aus der Märkische Industrie. Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens des Märkischen Bezirksvereins des Vereins deutscher Ingenieure 1887-1912. Frankfurt a. Oder 1912, S. 41.

24 Verlag Aero-Lloyd-Luftbild-GmbH Berlin Tempelhof, um 1915 (Auskunft von Herrn Bernhard Klemm, Frankfurt (Oder)). Retuschiert ist dieses Foto auf dem Titel der Werbebroschüre „Theodor Paetsch Steingutfabrik Frankfurt (Oder)“ veröffentlicht.

25 Frankfurter Oderzeitung, 06. 01. 1916, Nr. 4.

26 BLHA Rep. 161, NS-Archiv des MfS, Objekt 05 ZA 9577/ 56 (Theodor Paetsch, 5. 1. 1935).

27 Die Darstellung der Entwicklung der Fabrik in den 20er und 30er Jahren folgt den in der Würdigung gemachten Angaben, da andere Quellen nicht zur Verfügung stehen. Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft (1953), S. 271 (Dr. Ing. Wilhelm Paetsch 60 Jahre, redaktioneller Artikel).

28 Brisch, Brigitte: Frankfurt (Oder) 1945. Frankfurt (Oder) 1995, S. 154 und 155 (Abb. 2) Umzeichnung der Planzeichnung.

29 Frankfurter Oderzeitung. 07. 02. 1931, 2. Blatt: Ein Besuch bei Theodor Paetsch.

30 Theodor Paetsch jun. ließ sich auszahlen und betrieb danach in Fürstenwalde eine Ofenkachelfabrik. Er beendete 1937 auch seine ehrenamtliche Funktion als Stadtrat und Präsident der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt (Oder). Von 1934 bis 1937 war er bei der NSDAP Kreisorganisation Frankfurt (Oder) Kreisamtsleiter des Amtes für Wirtschaft, auch diese Funktion legte er nieder. BLHA Rep. 161, NS-Archiv, Objekt 05 ZA 9577/56.

31 StaF, Sign. 16934: Bewertung Grundstück, Gebäude und Inventar von 1936.

32 StaF, Sign. 587, Bl. 219. Schreiben vom 22. 06. 1945.

33 StaF, Baupolizeiakte Bd. III, Bl. 149, Bauantrag vom 06.07.1942 (Ausbau von Unterkünften).

34 Neun Tage wurde Dr. Wilhelm Paetsch in Frankfurt (Oder) im ehemaligen Georgenhospital, danach in den Lagern Fürstenwalde-Ketschendorf, Jamlitz und Bautzen gefangen gehalten. Erst im Januar 1950 wurde er entlassen. Paetsch, Irmgard (1977), S. 137, 177, 194. Irmgard Paetsch bemühte sich nachdrücklich um die Freilassung ihres Mannes. Vgl. StaF, Sign. 587 Bl. 129, Schreiben vom 22. 06. 1945; Bl. 204, Bescheinigung der Stadtverwaltung vom 07. 11. 1945 über Unentbehrlichkeit von Dr. Paetsch im Betrieb; Bl. 81, Aktennotiz vom 31.05.1947, Abteilung Industrie der Stadtverwaltung. Anwesenheit von Dr. Paetsch ist die Voraussetzung für die Erreichung der Produktivität des Betriebes.

35 Paetsch, Irmgard (1977), S. 137ff.

36 StaF, Sign. 587 Bl. 191, Bericht (20. 12. 1945).

37 StaF, Sign. 16934, Betriebsabrechnungsbogen der Firma Theodor Paetsch (1. 1. bis 30. 9. 1946), im Vergleich zu 1942 sanken 1946 die Gebäudewerte auf 465.100 RM und die Maschinenwerte auf 210.300 RM.

38 StaF, Sign. 587, Bl. 212, namentliche Aufstellung (29. 09. 1945) und Bl. 213 (28. 08. 1945).

39 BLHA, Rep. 280 IHK 409, Befundbericht (22. 11. 1946).

40 StaF, Sign. 587, Bl. 211, Schreiben (09. 10. 1945).

41 Ebenda Bl. 191, Bericht 20. 12. 1945.

42 Ebenda Bl. 183, Schreiben vom 22. 01. 1946: Herrn Biess aus Guben sind Steingutwaren im Wert von 1.000,- RM zu liefern, er hat dafür Hüte im Wert von 800,- RM zur Verfügung gestellt.

43 Ebenda Bl. 179/180, 184, 185, Schreiben vom 18. 01. 1946, 19. 01. 1946, 29. 01. 1946.

44 Ebenda Bl. 171, 152, 143, 124.

45 Ebenda, Bl. 124: Monatsmeldung vom 27. 09. 1946; Bl. 121: Schreiben vom 08. 10. 1946.

46 Ebenda, Bl. 166, Aktennotiz über Vertragsabschluss (Heinrich Paetsch) vom 08. 04. 1946.

47 Ebenda, Bl. 149, Schreiben vom 26. 06. 1946.

48 Ebenda, Bl. 145, 148, 149 Schreiben des Architekten J. Gesing zur Baudurchführung.

49 Ebenda, Bl. 101: Antrag vom 07. 01. 1947 zur vorläufigen Stilllegung des Betriebes.

50 StaF, Sign. 16935, Jahresabschlussprüfung 1948.

51 StaF, 587, Bl. 75, Bericht vom 27. 03. 1947.

52 Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft (1953), S. 271.

53 Paetsch, Irmgard (1977), S. 200 ff.; StaF, Sign. 1318, Schreiben vom 20. 04. 1953, 23. 04. 1953. In den Akten der Stadtverwaltung findet sich zur Flucht der Familie keine Nachricht. Im Zusammenhang damit steht der Vorgang, dass der „Firma Paetsch“ eine kurzfristige Bevorschussung in Höhe von 3.500,- DM zur Abdeckung der Lohnzahlung am 24. 04. 1963 gewährt wird.

54 StaF, Sign. 3697, Berichtsbogen ohne Datum; VEB (K) - Volkseigener Betrieb (kreisgeleitet).

55 StaF, Sign. 3697, Planerfüllung der volkseigenen Betriebe 1956; Analyse über das Jahr 1955.

56 StaF, Sign. 3697, Bl. 146/147 Kontrollfragebogen 1956 zur Lage des Betriebes.

57 StaF, Sign. 6260, Analyse des Haushaltsplanes der VEB per 30.06.1957, VEB Steingutfabrik.

Abbildungsnachweis

Abb. 1-7 Bilder aus der Märkische Industrie, 1912.

Abb. 8 Gemeinfrei.

Abb. 9 https://brandenburg.museum-digital.de/object/126 (CC BY-NC-SA 3.0 - Museum Viadrina).

Abb. 10 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuchenplatte_mit_Spritzdekor-1771.jpg (Foto Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0).

Abb. 11 https://brandenburg.museum-digital.de/object/135 (CC BY-NC-SA 3.0 - Museum Viadrina).

Empfohlene Zitierweise

Brisch, Wolfgang: Steingutfabrik Theodor Paetsch, Frankfurt (Oder), publiziert am 08.04.2024; in: Industriegeschichte Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)