Paul Sperber

1945: Stunde Null in Brandenburg

Die meisten Männer im Krieg gefallen, die Verwaltung kollabiert, verwüstete Landstriche und zerstörte Städte. Der von Hitler begonnene Zweite Weltkrieg hatte besonders in Brandenburg bis 1945 schwere Schäden verursacht. Auch die Strom- und Wasserversorgung waren zusammengebrochen. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte anfangs zudem größte Schwierigkeiten, Verwaltungsstrukturen in der Mark zu reorganisieren. Dazu kam, dass rund 45% der industriellen Kapazitäten Brandenburgs verloren gegangen waren, 12% der Fabriken waren gänzlich ruinös. Der Verlust der noch verwertbaren Produktionseinheiten durch die sowjetische Demontage schwächte die wirtschaftliche Infrastruktur seinerzeit noch weiter. Erst nach einiger Zeit begann die Sowjetische Militäradministration (SMAD) zusammen mit den vor Ort agierenden Antifaschistischen Ausschüssen mit der Wiederherstellung und dem erneuten Aufbau der Versorgung der Bevölkerung.

Zwischen Demontage und Aufbau

Zu Kriegsende registrierten die Messinstrumente im Kraftwerk Heegermühle permanent starke Spannungsschwankungen, was auf die Beschädigungen und Zerstörungen der Stromleitungen in Brandenburg zurückzuführen sein dürfte. Das Kraftwerk stellte wohl erst am 24. April 1945 seinen Betrieb ein, nachdem man zuvor versucht hatte, die Stromversorgung noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Bemerkenswerterweise hatten die Industriebetriebe entlang des Finowkanals selbst die Verheerungen des Krieges weitgehend unversehrt überstanden, im Gegensatz zu den Schleusen entlang des Kanals. Dabei hätte auch das Kraftwerk gemäß Hitlers „Nero-Befehl“ durch Sprengsätze zerstört werden sollen. Obwohl ihm die Betriebsdirektion der Märkischen Elektrizitätswerke AG (MEW) die Ausführung angeordnet hatte, weigerte sich der damalige Betriebsingenieur Standke jedoch, da ihm die Sinnlosigkeit des „Nero-Befehls“ bewusst war. Dagegen stieg Standke später sogar zum Betriebsleiter der MEW auf, da er mit den Siegermächten für den Wiederaufbau der regionalen Stromversorgung kooperierte.

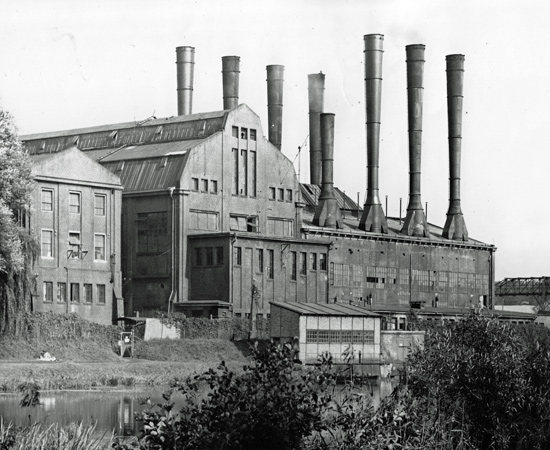

Dennoch blieb auch das Heegermühler Kraftwerk nicht von den Reparationsforderungen und Demontagen durch die sowjetische Besatzungsmacht verschont. Beide 25 MW-Turbogeneratoren, inklusive der dazugehörigen Kessel und der Schornstein des Kesselhauses, sollten in die Sowjetunion abtransportiert werden. Einer davon verblieb jedoch letztlich trotz der bereits aufgebrachten russischen Beschriftung vor Ort. Zugleich arbeitete die Belegschaft mit Hochdruck daran, Lösungen für die technischen Probleme und Schäden nach dem Zusammenbruch des Stromnetzes zu finden. Und tatsächlich nahm das Kraftwerk Heegermühle bereits zwischen Juni und Juli 1945 wieder seinen Betrieb auf (Abb. 1), wenn auch erst einmal nur in kleinem Rahmen und wenig kontinuierlich. Nicht nur beeinträchtigten die technischen Mängel eine konstante Stromversorgung, sondern auch der fehlende, regelmäßige Rohstoffnachschub. Erst gegen Ende des Jahres gelang es, das Stromnetz weitgehend wiederherzustellen. 1947 setzte sich der Wiederaufbau fort, indem sogar einige Wohnungen im nebenstehenden 50 kV-Schalthaus des Kraftwerks eingebaut wurden (Abb. 2).

Von der Warmwasserbadeanstalt zum Netzbetrieb Eberswalde

In der Nachkriegszeit diente der Kühlwasserausfluss des Kraftwerks in den Finowkanal vielen Kindern im Sommer als „Warmwasserbadeanstalt“, wie der Zeitzeuge Helmut Adams es bezeichnete. Der MEW gelang es indes, sich dem Enteignungswillen der neuen Machthaber zu entziehen. So sollte der Konzern als landeseigene Aktiengesellschaft fortbestehen. Kurz darauf wurde die MEW in Brandenburgisch-Mecklenburgische Elektrizitätswerke AG (BMEW) umbenannt.

1950 gliederte die SED-Führung das Kraftwerk Heegermühle als „Netzbetrieb Eberswalde“ in den neu gebildeten Energiebezirk Nord ein, 1958 in den VEB Energieversorgung Frankfurt/Oder (Abb. 3). So technisch veraltet, wie die Anlage bereits vor 1945 gewesen sei, so nützlich war es doch der SMAD und später der jungen DDR für den Wiederaufbau der örtlichen Energieinfrastruktur und später zur Erfüllung des Energieplans. Während Anfang der 1950er Jahre eine der 6 MW-Turbinen entfernt und zwischen 1950 und 1965 die Kohlentransportanlage umgebaut wurde, erhielt es ab 1951 neue Bahngleise, Weichen sowie erneuerte Rangiergleise, um die Kohlenversorgung zu verbessern. Gleichzeitig installierte man die Abluftanlage neu, was wiederum die Emissionen des Kraftwerks um 80% senkte, und baute eine automatische Druckwasserentaschung ein. Für die Belegschaft richtete man 1952 ein betriebseigenes Kulturhaus mit einer Bibliothek, einer Küche und modernen Sanitäranlagen ein, um die schweren Arbeitsbedingungen zumindest etwas auszugleichen. Die weiteren technischen Anlagen wurden bis 1965 stetig modernisiert.

1959 feierte das Kraftwerk Heegermühle sein 50-jähriges Betriebsjubiläum. Noch Anfang 1962 projektierte die Bezirksleitung die Strom- und Fernwärmeversorgung des VEB Betonwerks Eberswalde durch das Elektrizitätswerk (Abb. 4). Die Planungen sahen einen entsprechenden, konstanten Betrieb ab 1967 vor, doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

Ein Heizwerk im Dienste des Sozialismus

In den 1960er Jahren war der Wiederaufbau Eberswaldes in vollem Gange. Die Stadtverwaltung beschloss zu jener Zeit, mindestens einen Teil der Stadt mit Fernwärme zu versorgen, insbesondere die vielen neuen Wohnviertel der Werktätigen der örtlichen volkseigenen Betriebe.

Am 13. Oktober 1965 legte ein Schaden an der Generatorwicklung die gesamte Stromproduktion des Heegermühler Kraftwerks lahm. Vor dem Hintergrund der aufwendigen Reparaturarbeiten, der trotz aller Modernisierungen veralteten und verschlissenen technischen Anlagen und dem Bedarf an Fernwärme entschied man sich, das Elektrizitätswerk in ein leistungsstarkes Heizkraftwerk umzuwandeln (Abb. 5). Die verbliebenen Turbinen samt Generatoren wurden nun ausgebaut, im Stahlwerk in Brandenburg an der Havel demontiert und dort eingeschmolzen. Nach Fertigstellung der Umrüstung und Wiederinbetriebnahme als Heizwerk Finow (auch „Heizwerk Wolfswinkler Straße“ oder „Heizwerk I“ genannt) versorgte dieses die umliegenden neuen Wohnviertel von Finow-Ost, wie den Kopernikusring oder auch den Karl-Marx-Ring mit Fernwärme.

Zwischen 1970 und 1989 wurden alle Kesselanlagen bis auf eine aus dem Heizwerk Finow ausgebaut und verschrottet, ebenso die acht charakteristischen blechernen Schornsteine. Es zeichnete sich die Ablösung des einstigen Kraftwerks durch die Heizwerke I und II in der Hans-und-Hilde-Coppi-Straße ab. Dies ist besonders vor dem Hintergrund bemerkenswert, da es seinerzeit in Eberswalde über 50 mehr oder weniger leistungsstrake Fernwärmeanlagen gegeben hat (z. B. das Heizwerk der NVA in der Winkelstraße), welche sich in insgesamt sechs Versorgungssprengeln über das Stadtgebiet verteilten, jedoch mit dem ständig steigenden Fernwärmebedarf aufgrund des massenhaften Wohnungsbaus kaum Schritt halten konnten.

Der verbleibende Kessel benötigte pro Stunde etwa 60 t Kohle (1.440 t pro Tag, rund 525.000 t pro Jahr) bei kontinuierlichem Betrieb. Im republikweiten Vergleich gab es zu jener Zeit bereits weitaus effizientere Anlagen, gegen die das Heizwerk Finow schlichtweg mit der Zeit ausgedient hatte.

Von der Treuhandanstalt bis in die Gegenwart

Im Vergleich mit denen der alten Bundesländer waren die Eberswalder Kraftwerksanlagen weitgehend veraltet, nicht selten verschlissen. Etwa die Hälfte der eingesetzten Dampfkessel wurden seit 20 Jahren oder länger betrieben, ihre Effizienz war oft bestenfalls mangelhaft. Die technische Ausstattung des Heizwerks Finow ist hierfür ein probates Beispiel. Als die Berliner Mauer fiel, war nur der neunte Kessel im nördlichen Anbau noch bis 1991 in Betrieb, wenn auch letztlich eher vertretungsweise. Kurz darauf wurde Klingenbergs Kraftwerk Heegermühle endgültig stillgelegt, da auch der örtliche Fernwärmebedarf zu dieser Zeit bereits zurückgegangen war. Die Treuhandanstalt löste das Werk aus dem Energieversorgungskombinat heraus und privatisierte es Anfang der 1990er Jahre an PreussenElektra, bevor es von der Oder-Spree Energieversorgung Aktiengesellschaft (OSE AG) übernommen wurde. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen verfiel auch das einstige MEW-Verwaltungsgebäude an der Heegermühler Straße 19 in Eberswalde, bevor dieses 2015 zugunsten eines Fachmarktzentrums abgerissen wurde.

Seit 1990 befindet sich das einstige Kraftwerk Heegermühle in einem desolaten Zustand. Seit 1997 ist es in der Denkmalliste des Landes Brandenburg aufgenommen. Doch die damals ohnehin schlechte Ausgangslage, Vandalismus sowie Umwelteinflüsse und Korrosion lassen das Baudenkmal heute sukzessive verfallen. 2006 wurde das Kesselhaus wegen Baufälligkeit abgerissen. Die an der einst innen liegenden Verbindungsmauer zum Maschinenhaus eingesetzten Ziegelsteine sind jedoch, im Gegensatz zu den restlichen, nicht frostbeständig, was Erosionen nach sich zieht. Auch das Dach ist bereits undicht und die Wasserableitungssysteme defekt, sodass das Mauerwerk selbst durchfeuchtet wird. Für eine fachgerechte und angemessene Sanierung des Kraftwerks fehlen seit 1997 die finanziellen Mittel, obgleich es um 2009/2010 Planungen zur Sanierung und Neunutzung des Denkmals gegeben hat, die jedoch bis heute nicht umgesetzt wurden. Zuletzt waren immer wieder Gerüchte über eine Veräußerung an private Käufer und über Pläne zur Einrichtung von Wohnraum im Kraftwerk Heegermühle aufgetaucht, zu denen es von offizieller Seite bislang jedoch keine Äußerungen gibt. Seither befindet sich das einstige Kraftwerk Heegermühle in einem beklagenswerten Zustand (Abb. 6-8).

Quellen

Kreisarchiv Barnim Eberswalde

Signatur P.02.01.-6/52 Energiewirtschaft. Märkisches Elektrizitätswerk (MEW) nach 1956 [Handakte].

Märkische Oder-Zeitung

13./14. 06. 2020, S. 15 Industriedenkmal hat neuen Eigentümer.

02. 03. 2021, S. 14 Burckhardt, Thomas: Neue Eigentümer des alten Kraftwerks am Finowkanal bleiben geheim.

Literatur (Auswahl)

Rohowski, Ilona: Denkmale in Brandenburg. Landkreis Barnim. Teil 1: Stadt Eberswalde. Worms am Rhein 1997.

Sperber, Paul: Das Kraftwerk Heegermühle und die industrielle Blüte im Finowtal. Eine architektur-, kunst- und industriehistorische Betrachtung im Kontext der Entwicklung der deutschen Elektroindustrie und dem Aspekt der Baudenkmalpflege (= Zeugnisse der Architekturgeschichte; Bd. 1). Eberswalde 2022.

Sperber, Paul: Einzigartiges Industriedenkmal oder volkseigene Ruine? Die Bedeutung des Kraftwerks Heegermühle als Zeugnis brandenburgischer Industriekultur und elektrotechnischen Pioniergeistes. In: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Hrsg.): Brandenburgische Denkmalpflege. Jahrgang 9. Heft 2. Wünsdorf 2023, S. 57-64.

Tetzlaff, Christian: Das ehemalige Kraftwerk Heegermühle. In: Verein für Heimatkunde zu Eberswalde e. V. (Hrsg.): Eberswalder Jahrbuch für Heimat-, Kultur- und Naturgeschichte 1996/1997. Eberswalde 1996, S. 126-137.

Abbildungsnachweis

Abb. 1 Kreisarchiv Barnim (Signatur: P.01.03.0560).

Abb. 2 Kreisarchiv Barnim (Signatur: C II BauE, Nr. 11613).

Abb. 3 Sammlung Sperber.

Abb. 4 Kreisarchiv Barnim (Signatur: D I Rat des Kreises Eberswalde, Nr. 2287).

Abb. 5 Fotografie von Karl-Dietrich Laffin; Sammlung Sperber.

Abb. 6-8 Fotografie von Paul Sperber, 2019.

Empfohlene Zitierweise

Sperber, Paul: Kraftwerk Heegermühle (nach 1945), publiziert am 30.06.2025; in: Industriegeschichte Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)