Die Firma „E. Taeschner Chemisch-Pharmazeutische Fabrik“ wurde bereits 1889 gegründet und führte seit 1. Januar 1921 die Bezeichnung Offene Handelsgesellschaft (OHG). Sie war zunächst in Berlin ansässig und seit 23.2.1921 beim Amtsgericht Berlin-Mitte eintragen. 1925 wechselte der Firmensitz nach Potsdam.

Die Familie Taeschner kaufte das Grundstück in der Behlertstraße 29 und nutzte die Firma die Gebäude der ehemals hier ansässigen Firma Pignol & Heiland (Abb. 1), um eine pharmazeutische Fabrik zur Hustensaftherstellung einzurichten. Der Eigentümerwechsel verband sich mit umfassenden Umbaumaßnahmen. Die prominenten Architekten Otto Rudolf Salvisberg und Paul Baumgarten wurden damit beauftragt, das Gebäude für die neue Nutzung umzugestalten (Abb. 2-4).

Firmengegenstand war die Herstellung und der Vertrieb von pharmazeutischen Heilmitteln, v.a. das Hustenmittel „Pertussin“ (Abb. 5). Dies geschah hauptsächlich in Potsdam. Aushilfsweise bestanden auch Produktionsstätten im In- und Ausland, wobei in der Zweigniederlassung Wien ab 1939 technische Öle hergestellt wurden.

Erst 1939 schlossen die Geschwister Karl Emil Taeschner, Marie Dobroschke geb. Taeschner und Dr. Franz Taeschner einen Gesellschaftsvertrag über die Bildung der OHG „E. Taeschner Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Potsdam“. Letzterer schied im Sommer 1945 aus der Firma aus und beteiligte sich fortan nur noch finanziell als stiller Teilhaber.

Leitender Direktor war bis 1. Januar 1944 der Ehemann von Marie Dobroschke geb. Taeschner, Max Dobroschke (* 7.6.1881). Im Februar 1951 wurde die Firma unter Treuhand der VVB Chemie-Papier des Landes Brandenburg gestellt und verstaatlicht. Provisorischer Treuhänder war zunächst Heinz Friedländer, Potsdam und ab Juni 1951 der Werkleiter Walter Kühn aus Potsdam. Von 2007 bis 2009 wurden die ehemalige Fabrik Taeschner und die später angefügten Plattenbauten als Seniorenresidenz ausgebaut.

VVB –Vereinigung Volkseigener Betriebe

(Textvorlage: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Rep. 75 E. Taeschner, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Potsdam, Bestandsübersicht / Firmengeschichte. [Siehe: Hier], ergänzt und bearbeitet von Vinzenz Czech)

Quellen

Brandenburgisches Landeshauptarchiv Rep. 75 E. Taeschner, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Potsdam.

Abbildungsnachweis

Abbildungsnachweis

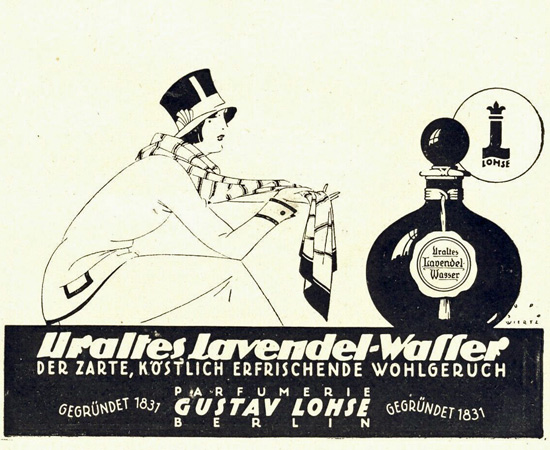

Abb. 1, 2, 4, 5 kurfürstenstift.de

Abb. 2 Potsdam.Wiki

Abb. 6-8 Gemeinfrei

Empfohlene Zitierweise

E. Taeschner Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Potsdam, publiziert am 28.03.2022; in: Industriegeschichte Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)

Julian-Dakota Bock

Die Erhöhung der Kapazitäten in der Rüstungsindustrie war seit der Machtergreifung im Januar 1933 ein Leitmotiv nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik gewesen. Vor diesem Hintergrund beauftragte das Reichsluftfahrtministerium (RLM) die Daimler-Benz-AG Stuttgart Untertürkheim mit dem Bau eines Flugmotorenwerkes in unmittelbarer Nähe zu Berlin. Ausschlaggebend für die Wahl des Standortes in Ludwigsfelde-Genshagen war darüber hinaus die gute Anbindung an Bahn- und Autoverkehr, der günstige Baugrund, die dichte Bewaldung zum Schutz vor Luftangriffen und die geringe Besiedlungsdichte der Ortschaft, welche die Ansiedlung einer großen Anzahl von Arbeitskräften ermöglichte. Die hier entstandene „Daimler-Benz Motoren GmbH, Genshagen“ firmierte als eigenständiger Teil des Mutterkonzerns. Die Geschäftsleitung übernahm K. C. Müller. Für den Bau des neuen Werkes in Genshagen stellte das RLM 19 Millionen Reichsmark zur Verfügung.

Nach ersten Planungen im Jahr 1935 wurde das Werk seit Frühjahr 1936 in relativer Entfernung zum Ort errichtet. Das weiträumige Gelände erlaubte es, die Gebäude zum Schutz gegen Luftangriffe breit zu streuen sowie sämtliche Produktionsgebäude in doppelter Ausführung zu errichten. Der Großteil der Bauarbeiten waren bis Dezember 1936 vollendet und ab Februar 1937 konnte die Produktion im Werk aufgenommen werden. Hergestellt wurden Flugzeugmotoren vom Typ DB 600, DB 601, DB 603 sowie DB 605 (Abb. 1). Diese kamen bspw. in der Heinkel He 111 und der Messerschmitt Me 410 zum Einsatz. Ab 1940 fand sich auf dem Werksgelände auch eine Endmontagehalle mit dem Namen Deutschlandhalle (Abb. 2).

Ab 1937 wurde in Ludwigsfelde auch eine Werkssiedlung errichtet, welche dem Problem des Arbeitskräftemangels entgegenwirken sollte. In einem ersten Bauabschnitt wurden 436 Wohnungen errichtet, während des zweiten Abschnittes nochmals 552 Wohnungen (Abb. 3). Der Großteil der Kosten wurde wie bereits beim Werk durch Reichsmittel gedeckt.

Seit Beginn der Produktion stellte der Facharbeitermangel ein Problem für die Geschäftsleitung des Werkes dar. Auch die Errichtung der Werkssiedlung konnte diesem Problem nicht effektiv gegensteuern. Die Situation verschärfte sich mit dem Kriegsbeginn im September 1939. Aus diesem Grund wurden ab 1940 Kriegsgefangene und seit 1941 auch „Fremdarbeiter“ in der Produktion eingesetzt (Abb. 4). Zu diesem Zweck entstanden auf dem Betriebsgelände und dessen unmittelbarer Umgebung mehrere Lager. Von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) war das Kriegsgefangenenlager Ost aus der Zeit des Autobahnbaus übernommen wurde, welches bis zu 2.000 Insassen umfassen konnte. Ein weiteres Lager in der Nähe des Bahnhofes war für 1.200 Personen konzipiert und diente ab Sommer 1942 der Unterbringung von „Ostarbeiterinnen“ aus der UdSSR. An der Potsdamer Straße befand sich ein Lager für „Westarbeiterinnen“, in welchem 72 Belgierinnen, Holländerinnen, Kroatinnen, Däninnen und Französinnen untergebracht waren. Weitere 2.300 „Ostarbeiterinnen“ waren im Ostmark-Lager zwischen Potsdamer Straße und Autobahn untergebracht. Darüber hinaus wurden auch Arbeitskräfte aus anderen Lagern in Berlin und Brandenburg eingesetzt. Mit Blick auf die Beschäftigungszahlen im Werk ist festzustellen, dass der Anteil deutscher Arbeitskräfte seit 1940 kriegsbedingt zurückging, wohingegen die Zahl aus anderen Ländern kontinuierlich zunahm.

Im Umgang mit ihnen bestanden deutliche Unterschiede in Bezug auf deren ethnische Herkunft. So erfuhren die „Westarbeiter“ eine wesentlich humanere Behandlung als die Arbeitskräfte aus Osteuropa. Diese durften bspw. das Lager nur Gruppenweise unter Bewachung verlassen, wohingegen es jenen aus westeuropäischen Ländern allein und ohne Bewachung erlaubt war. Neben Nationalitätenkonflikten war dies einer der Hauptgründe für Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Gruppen im Werk. Die deutschen Arbeitskräfte des Werkes nutzten die nationalsozialistische Rassenideologie, um informelle Hierarchien herzustellen. Dieses Verhalten war v.a. für deutsche Arbeiter typisch, welche in der formalen Arbeitshierarchie relativ weit unten standen.

Ab 1942 waren erstmals auch KZ-Häftlinge im Werk eingesetzt worden. Stellten diese bis 1944 noch einen relativ geringeren Prozentsatz der Arbeitskräfte, änderte sich dies schlagartig mit der Einrichtung des KZ-Außenlager Daimler-Benz Genshagen im September 1944. Es wurden ca. 1100 weibliche Insassen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück nach Ludwigsfelde-Genshagen verlegt und in der dortigen Produktion als Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Bis 1944 wuchs die Anzahl der im Werk beschäftigen KZ-Häftlinge auf 3.850 an.

Ein schwerer Luftangriff im Sommer des Jahres 1944 beschädigte das Flugzeugmotorenwerk in Genshagen stark. Obwohl die Produktion bald wiederaufgenommen werden konnte, wurde im selben Jahr der Beschluss zur Verlegung des Werkes gefasst. Die Produktion im neuen Flugmotorenwerk im Schwarzwald konnte aufgrund des Kriegsendes 1945 nicht mehr aufgenommen werden. Nach dem Ende des Krieges erfolgte die Demontage des Werkes durch die SMAD.

Quellen

BLHA Rep. 75 Daimler-Benz Motoren GmbH, Genshagen.

Literatur

Bauer, Helmuth: Innere Bilder wird man nicht los. Die Frauen im KZ-Außenlager Daimler-Benz Genshagen (= Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten; 30). Berlin 2011.

Birk, Gerhard: Ein düsteres Kapitel Ludwigsfelder Geschichte 1936-1945. Entstehung und Untergang der Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerke. Ludwigsfelde 1986.

Grimme, Karin: Die Werksiedlung von Daimler-Benz in Ludwigsfelde. In: Heimatkalender für den Kreis Zossen 36 (1993), S. 91-97.

Stephan Jegielka: Das KZ-Außenlager Genshagen. Marburg 2005.

Pohl, Hans u.a.: Die Daimler-Benz AG in den Jahren 1933 bis 1945. Eine Dokumentation. Stuttgart 2017.

Woeller, Matthias: Das Flugmotorenwerk Genshagen. In: Heimatjahrbuch des Landkreises Teltow-Fläming 6 (1999), S. 110-115.

Abbildungsnachweis

Abb. 1, 2 Daimler-Benz Chronik: https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/de/instance/ko/Daimler-Benz-baut-Flugmotoren-in-Genshagen-bei-Berlin.xhtml?oid=4910062

Abb. 3, 4 Birk, Gerhard: Ein düsteres Kapitel Ludwigsfelder Geschichte 1936-1945. Entstehung und Untergang der Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerke. Ludwigsfelde 1986.

Empfohlene Zitierweise

Bock, Julian-Dakota: Daimler-Benz Motoren GmbH, Genshagen, publiziert am 16.03.2022; in: Industriegeschichte Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)