Norbert Fröhndrich

Prolog - Die Last der drei Kreuze

Die Büdnerwitwe Dorothee Krause zögerte kaum merkbar mit ihrer Unterschrift, denn das Schreiben war ihr nicht geläufig. Und so setzte sie anstelle ihres Namens „Krause“ drei Kreuze als „Hand +++ zeichen“ unter den Vertrag. Mit diesem Kaufvertrag vom 19. Februar 1845 wurde ihr Büdnerhaus in Oberjünne verkauft und gleichzeitig hatte sie sich ihr Altenteil gesichert. (Abb. 1)

Jedoch war sie im „Amtslocale“ der gelehrten Herren in Brandenburg/Havel nicht die einzige des Schreibens unkundige Person.

Zwei weitere Beteiligte, der ihr zur Seite gestellte Beistand Friedrich Burwig und ihre verheiratete Tochter Marie Dorothee Thiede, beherrschten das Schreiben nicht, sie waren sozusagen Analphabeten.

Wie konnte es sein, dass Einwohner der Büdnerkolonie Oberjünne 130 Jahre nach der angeblichen Einführung der allgemeinen Schulpflicht nicht mal ihren Namen schreiben konnten? Waren Dorothee Krause, ihre Tochter Marie Thiede und Friedrich Burwig zufälligerweise Ausnahmen?

Nein - das waren sie nicht! Noch knapp 30 Jahre nach diesem Vertragsabschluss betrug im Jahr 1871 die Analphabetenrate in der Provinz Ostpreußen 23,06%, in Schlesien 14,05%, in Westpreußen 36,4% und in der Provinz Brandenburg 7% (Anderson 1981, S. 1381).

Es waren zweifellos mehrere Umstände, die in ihrem Zusammenwirken dazu führten, dass nicht nur Einwohner des Ortes Oberjünne trotz einer über einhundertjährigen Schulpflicht noch im Jahre 1845 das Schreiben nicht beherrschten.

Im Folgenden soll überblicksmäßig und beispielhaft dargestellt werden, wie sich das Dorfschulwesen in einem Gutsherrendorf in Brandenburg-Preußen von einem durch lokale Obrigkeiten stark geprägten, religiös bestimmten und einfach strukturierten Bildungs- und Erziehungsangebot zu einem systematisch und einheitlich ausgebauten, obrigkeitsstaatlich gelenkten und wissensbasierten Schulsystem entwickelte.

Die geographische Lage

Der Ort Oberjünne war zur damaligen Zeit eine vom Gutsherrn von Brösigke angelegte Büdnerkolonie. Diese Kolonie, bis 1780 ein Vorwerk, gehörte zum Gutsherrendorf Cammer. Das Dorf Cammer befindet sich am südlichen Rande der Zauche, an der Grenze zum Hohen Fläming. Die Entfernungen zu den Städten Brandenburg, Werder, Belzig und Beelitz betragen ca. 20 Kilometer; bis nach Potsdam sind es 35 Kilometer. (Abb. 2)

In dem Hauptort Cammer befand sich neben dem Herrenhaus und der Dorfkirche auch das Schulhaus. Für die Kinder aus dem 3,6 km entfernten Vorwerk Oberjünne bedeutete dies, dass sie den täglichen Schulweg zu Fuß zurückzulegen hatten.

Die Schulmeister im zauchischen Gutsdorf Cammer und die Entwicklung des Elementarschulwesens auf dem Lande

Nur wenige Jahre nach dem Ende des verheerenden Dreißigjährigen Krieges wird im Kirchenbuch von Cammer ein Schulmeister aufgeführt. Es war Matthias Gise, mit dem nachweislich die Schulgeschichte in Cammer im Jahr 1664 ihren Anfang nahm. (Abb. 3)

Seine Ersterwähnung erfolgte im Kirchenbuch bei der Geburt seines Sohnes Thomas. Letztmalig tauchen sein Name und seine Tätigkeit bei der Geburt seines dritten Sohnes Andreas am 22. 6. 1675 auf. In diesen 11 Jahren, zwischen 1664 und 1675 wird er im Kirchenbuch zwölfmal mit verschiedenen Bezeichnungen erwähnt: als Schulmeister, als Küster oder als Custos. Daraus kann sehr sicher geschlossen werden, dass Matthias Gise in diesem Zeitraum zugleich die Tätigkeit des Schulmeisters und des Küsters ausübte.

Er begann seine Tätigkeit als Schulmeister in einer Zeit, in der das Schulwesen auf dem Land nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder langsam in den Blickwinkel der lokalen und zentralen Obrigkeiten rückte.

Das brandenburgische Schulwesen auf dem „platten Lande“ (in den Dörfern) erhielt seinen ersten kräftigen Impuls durch die Reformation (von Fewing 1766; Beckedorff 1825; Rittershausen 1865; Keller 1873; Fischer 1892; Wienecke 1903; Wienecke 1913). Nach Beckedorff galt für die Zeit vor der Reformation der Grundsatz, „dass die Erziehung der Kinder den Eltern gebühre und daß diese zu allernächst für die ihnen von Gott anvertrauten Pfänder im Leiblichen wie im Geistigen zu sorgen verpflichtet seyen.“ (Beckedorff 1825, 5).

Ein ländliches Dorfschulwesen bildete sich in Brandenburg beginnend mit der Reformation sukzessive über einen Zeitraum von 100 Jahren heraus. Für Luther und seine Mitstreiter war es offensichtlich, dass die Schulbildung für alle Kinder des Volkes eine entscheidende Voraussetzung für die Aneignung, Sicherung und Festigung des neuen Glaubens sein würde. Da sich die brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. und Johann Georg zur Lehre Luthers bekannten, waren sie dessen Ideen zur Schulbildung sehr aufgeschlossen. Dietrich Rittershausen bemerkte hierzu in seinem 1865 erschienenen Aufsatz: „Wir sehen dann auch, daß dem rühmlichen Vorgange der Verbesserung des Schulwesens in Sachsen, alsbald in Brandenburg Folge gegeben wird, und die im Jahre 1540 und 1574 erlassenen Visitations-Abschiede, so wie die betreffenden Titel der Kirchenordnung von 1573 geben uns die wichtigsten Aufschlüsse sowohl über den damaligen Zustand des Schulwesens, als auch über die Ziele, denen man, durch die Reformation angeregt, nachstrebte.“ (Rittershausen 1865, 190)

Zwar wurden mit der „Visitations- und Konsistorialordnung“ von 1573 des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg (1571-1598) nur wenige und vage Regelungen für die Bildung der Kinder auf dem Lande erlassen. Diese Verordnung hob vor allem die Verpflichtung zur katechetischen Unterweisung der Jugend hervor und übertrug diese Aufgabe neben den Pfarrern auch den Küstern.

„Darnach sollen die Küster auf den Dörfern alle Sonntage Nachmittags oder in der Woche einmal mit Rath des Pfarrers den Leuten, sonderlich aber den Kindern und Gesinde den kleinen Katechismum Lutheri […] unverändert vorlesen und beten lehren, auch nach Gelegenheit umherfragen, was sie daraus gelernt. Desgleichen sollen sie vor und nach Verlesung und Repetierung des Catechismi ihnen, dem jungen Volke, gute Christliche Deutsche Psalmen vorsingen und lehren […] damit die Jugend in allen Dörfern diesfalls nach Nothdurft unterwiesen und ja nicht versäumet werden möge.“ (Keller 1873, 29f.)

In einem behördlichen Gutachten vom 22. Juni 1766 wurde auf die Bedeutung der „Visitations- und Konsistorialordnung“ von 1573 für die Entwicklung des dörflichen Schulwesens verwiesen: „In der Chur-Mark Brandenburg ist dieses Recht (die Küster und Schulmeister zu bestellen) nach der Consistorial=Ordnung entschieden […] Hierbei ist zuvörderst zu merken, daß in den ersten Zeiten nach der Reformation und selbst noch zur Zeit, da im Jahr 1573 die Consistorial=Ordnung verfertigt worden, in der Mark Brandenburg an keinem Orte als nur in Städten ordentliche Schulen anzutreffen gewesen […] (man) findet […] keine Spur, daß […] auf den Dörfern besondere Schulmeister gewesen wären, sondern es haben die Küster […] den Unterricht der gesamten Jugend allein auf sich gehabt. Als man aber nachher angefangen, auf die Verbesserung des Unterrichts auf dem Lande mehr zu denken, sind in einigen Filial-Dörfern auch besondere Schulmeister bestellt worden, denen zugleich einige Küster-Verrichtungen aufgetragen worden“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Gen 686 Gutachten 2. Juni 1766, unfol.).

In der Entstehungszeit der schulischen Unterrichtung der Kinder in den Dörfern wurden vor allem religiöse Inhalte (Katechismus, christliche Lieder, die Lehre Jesu, christliche Werte) in den Kirchen vermittelt. War ein Küsterhaus vorhanden, so bezeichnete man diese Schulen in der Kurmark als Küsterschulen (Wienecke 1913, 19). Schullehrer und Küster galten als eine Einheit. Der märkische Dorfschulmeister wurde in der damaligen Zeit von den Bewohnern der Dörfer vor allem als Küster wahrgenommen.

Mit Recht kann die These aufgestellt werden: Der märkische Dorfschulmeister ging aus dem Küsterstande hervor.

Die weitere Entwicklung des brandenburgischen Dorfschulwesens wurde durch die Zeit des Dreißigjährigen Krieges arg beeinträchtigt oder unterbrochen. „Zum Gedeihen der geistigen Arbeit gehören […] friedliche Zeiten. Das 17. Jahrhundert dagegen mit seinem verwüstenden Kriege konnte die ihm überkommende Aufgabe der Fortentwicklung des Schulwesens nicht lösen. Die wenigen Keime, welche gelegt waren […] erstarben unter dem Lärmen des Feldlagers und dem dröhnenden Hufschlag der Rosse. […] Denn wie im ganzen Lande mit der Zerstörung von Städten und Dörfern auch die Schulen vernichtet worden, Lehrer und Schüler theils zerstreut, theils umgekommen waren, so zwar, daß schwer Jemand zu finden war, der Schreiben und Lesen konnte, so auch hatte die lange Noth eine Rohheit und Barbarei erzeugt, die in den Ueberlebenden nicht nur kein Bedürfnis nach Bildung aufkommen ließ, sondern jeder hierauf gerichteten Anordnung sogar Trotz und Widerstand entgegensetzte.“ (Rittershausen 1865, 203 und 209)

Die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg bot somit nicht die besten Voraussetzungen für den Ausbau eines Landschulwesens. Und doch gingen die lokalen Obrigkeiten in den brandenburgischen Dörfern und auch in dem Gutsdorf Cammer daran, sich dem Schulwesen zuzuwenden.

„Obwohl aber von dem Staat das Schulwesen der Kurmark keine einheitliche Regelung erfuhr, ist doch ohne Befehl viel geschehen: es sind in den Dörfern mit Mutterkirchen die infolge des Krieges eingegangenen Schulen wiedererrichtet worden. Mit der Kirche, mit dem Pfarrgebäude wurde auch das Küster- und Schulhaus wieder erbaut und mit Besetzung der Pfarre auch die des Küsteramtes vollzogen. […] Es hat wohl am Ende der Regierungszeit des Großen Kurfürsten kein Mutterdorf in der Kurmark gegeben, das ohne Pfarre und Küsterei gewesen wäre und in dem nicht der Küster Schule gehalten hätte. Auch in den Filialdörfern findet man Schulmeister.“ (Wienecke 1913, 40)

Matthias Gise war als Küster und Schulmeister in Cammer ein typischer Repräsentant des sich entwickelnden Schulwesens in der Kurmark.

Sein Nachfolger wurde Michael Schütze. Dieser wird am 15. Juli 1676 erstmals als Küster erwähnt. Er übte die Doppelfunktion des Küsters und Dorfschulmeisters neben seiner Tätigkeit als Schneider siebzehn Jahre bis zum Dezember 1693 aus. Er wäre dieser Aufgabe sicherlich noch weitere Jahre nachgegangen, wenn sich nicht ein Schicksalsschlag ereignet hätte, der dies unmöglich machte.

Am 30. Dezember 1693 geschah ein Unglück, das schon für die damaligen Dorfbewohner und den Pfarrer Petrus Weitzke so schockierend und außergewöhnlich gewesen sein muss, dass es in das Kirchenbuch aufgenommen wurde:

Die Zeit zwischen den Weihnachtstagen und dem Beginn des neuen Jahres 1694 nutzte Michael Schütze gewöhnlich für das Holzmachen. Denn als zuständiger „Schulmeister“ in dem Dorf Cammer bot sich die unterrichtsfreie Zeit für diese typische Winterarbeit an. Schließlich sollte und musste es seine zahlreiche Familie in dem kleinen Haus in Cammer ordentlich warm haben. Hatte doch seine Frau Anna erst im September die kleine Sophia als achtes Kind zur Welt gebracht.

Mit der Gewissheit, am Abend sein Tagwerk verrichtet zu haben, verabschiedete er sich von seinen Liebsten und machte sich am 30. Dezember 1693 in der Frühe auf, im Cammerschen Busch das „Zakken- und Zopfholz“ zu schlagen. Als Zopfholz wird dasjenige Holz bezeichnet, das aus den Wipfeln der Bäume geschlagen wird. Diese Arbeit war nicht ganz ungefährlich, musste er doch dazu die Bäume besteigen. Dabei geschah ein großes Unglück. Er stürzte vom Baum und verstarb. (Abb. 4)

Dem Dorfschulmeister Michael Schütze folgte Matthias Wilde. Es muss den Verantwortlichen in Cammer, dem Gutsherrn von Brösigke, dem Prediger Petrus Weitzke und der Gemeinde abermals sowohl an einer schnellen Neubesetzung der vakanten Stelle eines Küsters und Schulmeisters als auch an Kontinuität gelegen gewesen sein. Denn zwischen dem plötzlichen Tod von Michael Schütze am 30. Dezember 1693 und dem Beginn der Tätigkeit von Matthias Wilde als Schulmeister lagen nur wenige Monate. Bereits am 31. Mai 1694 wird er anläßlich seiner Hochzeit mit Anna Marie, der Tochter seines Vorgängers, als Schulmeister genannt. Die Tätigkeit des Schullehrers blieb in der Familie, denn sie wurde nun vom Schwiegersohn weitergeführt.

In die Zeit der Tätigkeit des Schulmeisters Matthias Wilde fällt ein wichtiges Ereignis. Das alte Küster- und Schulhaus wurde durch ein vollkommen neues Gebäude in Cammer ersetzt. Zu Pfingsten des Jahres 1707 konnte der Pfarrer Petrus Weitzke mit den Bewohnern von Cammer und Oberjünne und dem Küster und Schulmeister das Richtfest feiern. Dieses Haus verfügte neben der Küche, dem Flur und einer Kammer über einen größeren Raum von 30 m2. Dieser diente zugleich als Wohnraum für den Küster, als Lehrzimmer für den Schulmeister und als Arbeitsstätte für den Handwerker (Schneider) Wilde. Der Schulmeister Matthias Wilde unterrichtete die Kinder (10 bis maximal 20) jedoch nicht öfter als an zwei Wochentagen im Sommer und an fünf Wochentagen im Winter.

Matthias Wilde übte die Funktion des Küsters und Schulmeisters in Cammer 41 Jahre aus. Am 25. Dezember 1735 verstarb er im Alter von 62 Jahren.

Die Wirkungszeiten von Michael Schütze und Matthias Wilde (1676-1735) waren durch eine kontinuierliche Zuwendung der bestehenden landesherrlichen Verwaltung zum Dorfschulwesens geprägt.

In der Regierungszeit des ersten preußischen Königs wurden die „Verordnung wegen der zu haltenden Kirchenvisitation und einige deshalb zu beobachtende Puncte“ vom 8. Februar 1710 (CCM, 1 Theil, 1. Abtheilung, 1737, 434f) und das „Edikt wegen der Generalvisitation derer Kirchen, Schulen und Hospitalien und dabey zu beobachtenden Fragen“ vom 16. April 1710 (CCM, 1 Theil, 1. Abtheilung, 1737, 434f.) erlassen.

Sein Sohn, der preußische König Friedrich Wilhelm I., knüpfte gleich zu Beginn seiner Regierungszeit an das Edikt und an den erreichten Entwicklungsstand des Volksschulwesens auf dem Lande an. Bereits am 24. Oktober 1713 erließ er die „Inspections-, Presbyterial-, Classical-, Gymnasien- und Schul-Ordnung“ (CCM, 1 Theil, 1. Abtheilung, 1737, 448f.). Mit dieser Verordnung wurden die Inspektoren als eine mittlere Verwaltungsebene zwischen dem Kirchendirektorium und den Pfarrern vor Ort geschaffen. Diese Inspektoren oder Superintendenten standen einem größeren kirchlichen Verwaltungsbezirk vor. Durch die Verordnung wurden sie mit bestimmten Pflichten und Rechten ausgestattet. Sie waren Aufsichtsbehörden über die Pfarrer und verantwortlich für die „reformierten Gymnasien und deutsche Schulen“. Die Verordnung von 1713 hatte eine nicht unwesentliche Bedeutung für eine einheitliche Entwicklung des Volksschulwesens in Brandenburg.

Nur einige Jahre darauf, am 28. September 1717 wurde der „allergnädigste Special-Befehl“ zur Einhaltung der Schulpflicht an den Orten, wo Schulen existieren, erlassen. In der Literatur wird diese „Verordnung, daß die Eltern ihre Kinder zur Schule, und die Prediger die Catechisationes halten sollen“ (CCM, 1 Theil, 1. Abtheilung, 1737, 528f.) vom 28. September 1717 fälschlicherweise als das entscheidende Edikt zur Einführung der Schulpflicht in Brandenburg-Preußen bezeichnet. Tatsächlich war dieses Edikt eine von mehreren Verordnungen auf dem Weg zu einem systematischen Aufbau des Landschulwesens in Brandenburg-Preußen, die insbesondere in der Regierungszeit von Friedrich Wilhelm I. und seines Vaters erlassen wurden.

Fünf Jahre darauf, mit dem Patent vom 10. November 1722, verordnete der König, wer auf „dem platten Land“ als Küster und Schulmeister eingesetzt werden soll.

Darin heißt es, dass „zu Küstern und Schulmeistern auf dem platten Lande, ausser Schneidern, Leinwebern, Schmieden, Rademachern und Zimmerleuten, sonst keine andere Handwercker angenommen werden sollen.“ (CCM, 1 Theil, 1. Abtheilung, 1737, 548)

Am 30. Juli 1736 wurde die „Principia regulativa oder General-Schulen-Plan“ verkündet. Obwohl diese Verordnung vor allem für das Königreich Preußen eingeführt wurde, enthielt sie entscheidende Bestimmungen für die Dorfschulen, die im gesamten Kurfürstentum Brandenburg gelten sollten. In nur 19 Punkten wurden die wesentlichen Regelungen für den Bau und die Unterhaltung der Schulhäuser, für die Unterhaltung der Schulmeister, für die Zahlung des Schulgeldes und für die Verpflichtungen des Adels aufgeführt.

Die Verbindung des Küster- mit dem Schullehreramt war dabei so selbstverständlich, dass es hierzu keiner besonderen Erwähnung bedurfte. Siebzig Jahre später, in einem Circular des Königlich-Preußischen Ober-Consistorium vom 20. Juli 1809 an „sämtliche Superintendenten der Churmark“ wird diese Verbindung ausdrücklich bestätigt. Es heißt darin, dass „[…] dem Schullehrer in dem Filial auch die Küster-Funktion seines Orts beizulegen“ sei, weil dadurch die Einnahmen der Schullehrer „durch Beilegung der an ihrem Wohnorte fälligen Küstereinkünfte, oft ansehnlich verbessert werden könnten“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Gen 663 fol. 190r.)

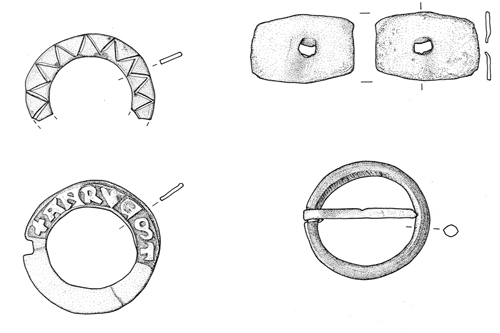

Nach dem Tod von Matthias Wilde am 25. Dezember 1735 wurde die freie Stelle umgehend neu besetzt. Schon am 22. Januar 1736 erhielt Matthias Friedrich Schütze seine Berufung als Schulmeister und Küster. (Abb. 5)

Er wurde vom Gutsherrn, von der Gemeinde und vom Pfarrer berufen, weil er der Enkel des Cammerschen Schulmeisters Michael Schütze und der Neffe seines Vorgängers Matthias Wilde war. Er wurde am 6. Mai 1706 in Lehnin geboren und war wie seine drei Vorgänger kein ausgebildeter Schulmeister. Diese hatten sich ihr Wissen im Lesen und Schreiben, zu den biblischen Geschichten sowie zum Katechismus im Haushalt der Eltern selbst angeeignet.

Es war in Brandenburg-Preußen nicht üblich und noch nicht gefordert, dass die Schulmeister über eine spezifische Bildung als Schulmeister verfügen sollten.

Dieses Versäumnis wurde mit dem Erlass des „General-Land-Schul-Reglements“ im Jahre 1763 nicht beseitigt. In diesem Gesetz wird nur gefordert: „Es müssen aber überhaupt auf dem Lande keine Küster und Schulmeister in’s Amt eingewiesen und angesetzt werden, ehe und bevor sie von den Inspectoribus examiniret, im Examine tüchtig befunden und ihnen ein Zeugniß der Tüchtigkeit mitgegeben worden“ (Keller 1872, 92). Nur für die Landschulen in den Amtsstädten und Amtsdörfern forderte das Gesetz mehr als eine Prüfung der Tüchtigkeit. Dort sollten ausschließlich Schullehrer eingesetzt werden, die „eine zeitlang […] auf dem Chur-Märkischen Küster- und Schul-Seminario zu Berlin“ (Keller 1872, 92) ausgebildet wurden.

Da die Dorfschule in Cammer keinem königlichen Amt zugehörig war, sondern dem Gutsherrn von Brösigke unterstand, wurde eine seminaristische Vorbildung der angehenden Schullehrer nicht gefordert.

Friedrich II. setzte unterschiedliche Prioritäten. Für die Schullehrer in seinen Amtsdörfern forderte er eine Ausbildung, für die Schullehrer in anderen Dörfern nicht unbedingt. Doch auch für die Schulen in den Amtsdörfern wurde diese Forderung nur schleppend umgesetzt.

Matthias Friedrich Schütze bekleidete neben seiner Tätigkeit als Schneider die Stelle des Dorfschulmeisters und Küsters von 1736 bis zu seinem Tod am 14. Dezember 1772. Er wurde 66 Jahre alt. Den Kindern von Cammer und Oberjünne erteilte er über einen Zeitraum von 36 Jahren Unterricht im Cammerschen Schul- und Küsterhaus.

Als Nachfolger des verstorbenen Schulmeisters berief der Gutsherr von Brösigke dessen Sohn, Georg Christian Schütze. Dieser Sohn erschien dem Gutsherrn besonders geeignet, da ihn jene Eigenschaften auszeichneten, über die seiner Meinung nach ein märkischer Dorfschulmeister im Jahr 1773 verfügen sollte. „Er ist in der Religion, im Singen, Lähsen, Rechnen und Schreyben fundirt; hat darüber eine gute Methode Kindern was bey zu bringen.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Brief vom 10. April 1773, unfol.).

Als Georg Christian Schütze seine Tätigkeit als Dorfschulmeister begann, unterrichtete er durchschnittlich 35 Kinder. Zum Ende seiner Schulmeistertätigkeit im Jahr 1811 hatte sich die Anzahl der schulpflichtigen Kinder auf 98 erhöht. Davon besuchten tatsächlich 60 bis 70 Kinder regelmäßig die Schule. Ihre Anzahl hatte sich somit seit Beginn (35 Kinder) bis zum Ende seiner Zeit als Dorfschulmeister (max. 70 Kinder) verdoppelt. Das war typisch für die Mehrheit der Schulen in den brandenburgischen Dörfern, führte doch die Ansiedlung von Kolonisten (insbesondere Büdner) zu einer erheblichen Bevölkerungszunahme.

In den ersten drei Jahrzehnten übte er neben seiner Tätigkeit als Dorfschulmeister und Küster noch das Schneiderhandwerk aus.

Über eine besondere Ausbildung oder seminaristische Schulung für seine Tätigkeit als Schullehrer verfügte er ebenso wenig wie seine Vorgänger. Dies erwähnte der für Cammer zuständige Pfarrer Friedrich Eberhard Christian Martus in einem Bericht des Jahres 1810. „Er ist nirgends zum Schulamte vorbereitet worden […] und ist nach dem Tode seines Vaters […] von dem Vater des jetzigen Patron zum Küster- und Schullehreramte berufen“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Schulbericht von Cammer 1810, unfol.).

Georg Christian Schütze war in der damaligen Zeit ein typischer Repräsentant der märkischen Dorfschulmeister. Er verfügte über keine besondere Ausbildung als Schullehrer, ihm oblag das Küsteramt und er übte gleichzeitig noch ein Handwerk (hier Schneiderhandwerk) aus. Diese dreifache Belastung ließ für den Schulmeister kaum Zeit und Raum für eine Qualifizierung seiner schulmeisterischen Fähigkeiten. In dem erwähnten Bericht des Jahres 1810 des Pfarrers Martus heißt es dazu „Da er […] mit vielem Fleiße, und von religioesen Gesinnungen belebt, mit Sanftmuth und Freundlichkeit unterrichtet, so ist es zu bedauern, daß dieser Mann von guten natürlichen Anlagen in jüngeren Jahren nicht besser ausgebildet wurde. Es hat mir einige Mahl Freude gemacht, ihn, die Kinder zur Frömmigkeit, zum Gehorsam gegen ihre Eltern, zum Fleisse mit wahrer Herzlichkeit ermahnen zu hören. […] Wenn aber Bekanntschaft mit den mannigfaltigen Lehrgegenständen und den Grundregeln der Lehrkunst, Fertigkeit, nicht nur den Verstand der Kinder zu bilden, sondern auch auf ihr Gemüth zu wirken, die Aufmerksamkeit derselben zu erregen und zu erhalten, ihnen den Unterricht angenehm zu machen, nothwendige Eigenschaften eines Schullehrers sind, so mangelt es ihm sehr an diesen Erfordernissen. Mit der Literatur seines Faches und den Fortschritten, welche die Pädagogic in neuen Zeiten gemacht hat, ist er durchaus unbekannt, beschränkt sich der ganze Unterricht auf Erlernung biblischer Sprüche mit den 5 Hauptstücken des kleinen Catechismus, auf Lesen in der Bibel und im Evangelienbuch, Schreiben und etwas weniger Rechnen. […] Ihr Nachdenken zu erwecken und Begriffe zu entwickeln versteht der Lehrer nicht.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Schulbericht von Cammer 1810, unfol.). Martus, der ein Anhänger der in der Reckahner Musterschule angewandten Lehrmethode war und den Lehrer Bruns persönlich kannte, wusste um die Schwächen der märkischen Dorfschulmeister in der damaligen Zeit. Mit seinen kritischen Bemerkungen beabsichtigte er nicht, die Lebensleistung des Dorfschulmeisters Georg Christian Schütze zu schmälern. Denn er wusste um die vielen Hindernisse, die es den Dorfschulmeistern schwermachten, reformpädagogische Ideen aufzugreifen und anzuwenden. Diese Hindernisse waren in der Regel eine dreifache Arbeitsbelastung durch Küster- und Schulmeisterdienst und Tätigkeit als Handwerker, die Überlagerung staatlicher Regelungen durch lokale Abhängigkeiten vom jeweiligen Gutsherrn und der Gemeinde, ungenügende Lern- und Lehrmittel, schlecht ausgestattete Schulhäuser oder der tägliche Kampf um ein auskömmliches Einkommen.

Obwohl in der Regierungszeit von Friedrich dem Großen (1740-1786) 1763 das „Königlich-Preußische General-Land-Schul-Reglement“ erlassen wurde, kam es in diesem Zeitabschnitt zu keinen wesentlichen Veränderungen - und schon gar nicht zu qualitativen Weiterentwicklungen (ausgenommen die Musterschule in Reckahn) - für die Elementarschulen auf dem Lande. Das traf ebenso auf die Regierungszeit seines Nachfolgers, Friedrich Wilhelm II. zu. In dessen Wirkphase (1786-1797) wurde zwar das „Allgemeine Preußische Landrecht“ verabschiedet und ein „Oberschulkollegium“ als selbstständige Verwaltungseinheit eingerichtet. Zur Gründung eines eigenen Ministeriums kam es jedoch erst im Jahr 1817 mit dem „Ministerium der Geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten“. Damit ging „das bildungsgeschichtliche Zeitalter lokal bestimmter und dominierter Schulwirklichkeit […] zu Ende, die Zeit der Schul-Systeme und damit auch der Schul-Reformen begann und mit ihr die der Prüfungsordnungen, Rahmenpläne, und Lernzielvorgaben - auch dies in einem über Jahrzehnte sich erstreckenden Prozeß.“ (Neugebauer 1988, XXV)

Dieses Zeitalter der neuen Schulwirklichkeit gestaltete in der Dorfschule in Cammer ein Schullehrer, der nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die mentale Stärke und besonders das Rechtsempfinden besaß, um die neuen Herausforderungen schultern zu können.

Johann Gottlieb Kraatz war derjenige, der in dieser epochalen Übergangszeit - von der beschaulichen Romantik zum Industriezeitalter mit der Auflösung der alten Dorfgemeinschaft - als Dorfschullehrer in Cammer wirkte.

Seine Tätigkeit als Dorfschullehrer für die Schulkinder von Oberjünne und Cammer zeichnete sich im Vergleich zu seinen Vorgängern durch mehrere Besonderheiten aus:

- Während seiner Lehrertätigkeit stieg die Anzahl der Schüler aus Oberjünne und Cammer, die zudem in einem viel zu kleinen Raum (30m2) Unterricht erhielten, immer wieder auf beeindruckende Höchststände. Als er 1811 seine Tätigkeit begann, hatte er 70 Schüler zu unterrichten. Sechs Jahre später, 1817, waren es bereits 116 Kinder in einem Raum! Im Jahr 1830 besuchten bis zu 140 Schulkinder in zwei Abteilungen vor- und nachmittags die Cammersche Dorfschule. Im Jahr 1850 waren es sogar 165 Schüler.

- Die Entwicklung der Schülerzahlen führte dazu, dass während seiner Dorfschullehrerzeit die einklassige Schule in Cammer im Jahr 1818 in eine zweiklassige Dorfschule umgewandelt werden musste. Diese Umwandlung geschah durch die Aufteilung der Schüler in zwei Gruppen. Die Schüler vom 6. bis zum 9. Lebensjahr wurden am Nachmittag und diejenigen vom 10. bis zum 14. Lebensjahr am Vormittag unterrichtet. Das verlangte von ihm eine Umstellung seiner Unterrichtsmethodik, eine neue Stoffverteilung und das Ableisten von zusätzlichen Stunden, um den Unterrichtsstoff an die Schüler beider Abteilungen vermitteln zu können.

- Die Doppelnutzung eines Zimmers im Küsterhaus als Schul- und Wohnzimmer wurde 1818 beseitigt. Dadurch lernten die Kinder von Oberjünne und Cammer erstmalig in einem Raum, der nur für den Unterricht zur Verfügung stand. Allmählich vollzog sich dadurch die Wandlung vom Küsterhaus zum Schulhaus.

- Die bisherige soziale Zusammensetzung der Schulkinder änderte sich. Die Kinder aus den Büdnerhaushalten bildeten eine neue soziale Gruppe. Auf der dörflichen Rangstufe rangierten die Büdner hinter den Bauern und Kossäthen.

- Johann Gottlieb Kraatz war der erste Dorfschullehrer in Cammer, der im Unterschied zu seinen Vorgängern über eine spezifische Lehrerbildung verfügte. Diese erhielt er am Lehrerseminar in Berlin in den Jahren 1806/1807.

- Und schließlich war er derjenige Dorfschullehrer, der mit seinen 44 Dienstjahren, von Johannis 1811 bis zum 31. Dezember 1854, am längsten an der Dorfschule in Cammer wirkte. Auch die Lehrer, die nach ihm kamen, erreichten diese Dienstzeit nicht.

Drei Aspekte oder Dimensionen beeinflussten die Schullehrertätigkeit von Johann Gottlieb Kraatz besonders. Das waren zum einen die gesellschaftlichen Umbrüche (1815, 1848), zum anderen die deutlichen Veränderungen auf den Dörfern (Auflösung der alten Dorfgemeinschaft, Separation, Anstieg der Einwohnerzahl) und die spezifischen individuellen Voraussetzungen des Lehrers Kraatz (seminaristische Vorbildung, starkes Rechtsbewusstsein, Begleitung durch den aufklärerisch beeinflussten Pfarrer Friedrich Eberhard Christian Martus aus dem Rochowschen Hause in Reckahn). Das führte dazu, dass er sich und seiner Schule den Weg in die neue Zeit aktiv bahnen musste. Dies geschah nicht widerstandslos, sondern er hatte in einigen Bereichen eine heftige Gegenwehr zu überwinden. Doch Johann Gottlieb Kraatz nutzte die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, sein Recht durchzusetzen.

Der erste Hader bahnte sich bereits unmittelbar nach Beginn seiner Tätigkeit im Jahre 1814 an. Er beklagte, dass er „mit dem Herrn von Brösigke im beständigen Streit lebte, indem derselbe mir das nöthige Brennholz versagen, und wenn mir derselbe noch etwas zukommen ließe, dasselbe zur Feuerung völlig unbrauchbar sei.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 506 Brief vom 29. Oktober 1814, unfol.).

Weitere Auseinandersetzungen sollten folgen. Diese fanden abermals mit dem Kirchen- und Schulpatron sowie Gutsherrn von Brösigke, also mit seinem direkten Vorgesetzten statt. Bei der Zahlung des Schul- und Brotgeldes musste er sich sein Recht von den Büdnern aus Oberjünne und Cammer in einem langwierigen gerichtlichen Verfahren erkämpfen. Bezüglich seiner Einkünfte als Schullehrer entbrannte eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit der „Königlichen Hochlöblichen Regierung“.

Und schließlich stritt er mit dem Schulvorstand von Cammer und dem Gutsherrn um vernünftige räumliche Bedingungen für seine Schullehrertätigkeit. Das Unterrichtszimmer war schon zu Beginn seiner Tätigkeit für die Schüler und für ihn nicht mehr zumutbar. Trotzdem musste der Lehrer Kraatz die Schulkinder in dem alten Schulhaus aus dem Jahr 1707 in einem Raum von 30 m2 bis zum Jahr 1847 unterrichten. Dann endlich entschieden sich die Gemeinde Cammer und der Gutsherr von Brösigke, dass bestehende Gebäude giebelseitig zu erweitern. Denn sie waren in den Gutsdörfern diejenigen, die in Preußen die Kosten und Bauleistungen für ein Schulhaus aufzubringen hatten. Endlich, im Jahr 1847, hatten die Schulkinder einen Schulraum in der Größe von 53 m2. (Abb. 6)

Das Schullehrerdasein von Johann Gottlieb Kraatz in Cammer war in den vier Jahrzehnten von einer Vielzahl von Auseinandersetzungen geprägt. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb blickte er am Tag seiner Emeritierung am 31. Dezember 1854 mit Stolz und Zufriedenheit auf seine Zeit als Schullehrer für die Kinder aus Oberjünne und Cammer zurück. Schließlich war er eine „Instanz“ für die Bauern, Kossäten, Büdner und Handwerker von Oberjünne und Cammer. In seinen letzten Schullehrerjahren war es nun bereits die dritte Generation der Einwohner beider Ortschaften, die sich mit ihren ersten schulischen Schritten an seiner Schule in das Leben hineintastete.

Drei Monate vor Beginn seines Ruhestandes offenbarte er seinen innigsten Wunsch, „meine noch wenigen Lebenstage in der Mitte meiner Schüler an dem Orte, wo ich so lange gearbeitet, zu erleben, um einst von ihnen zum Grabe getragen werden zu können“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Brief vom 9. Oktober 1854, unfol.) Leider blieb dieser Wunsch, in der Mitte seiner Schüler zu leben, nur auf eine sehr kurze Zeitspanne beschränkt. Nur 29 Tage nach seiner Emeritierung verstarb er in Cammer am 29. Januar 1855 und wurde auf dem dortigen Friedhof begraben.

Dem Lehrer Kraatz folgte sein Schwiegersohn Johann Ferdinand Strempel. Bei der Berufung hatte sich der Schulpatron von Brösigke von folgenden Eigenschaften des Lehrers Strempel leiten lassen:

„Bei der Wahl des Strempel hat mich vorzugsweise seine ganze freundliche Persönlichkeit, seine Bescheidenheit, sein patriotischer Sinn, so wie seine practische Tüchtigkeit, die er bereits seit dem Jahre 1835 an drei verschiedenen Orten bewährt hat, geleitet, Eigenschaften auf die man in unsern Zeiten nicht genug Werth legen kann.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Brief vom 17 Mai 1850, unfol.).

Wie seine Vorgänger war Johann Ferdinand Strempel ein sehr angesehener Lehrer. Dies geht aus verschiedenen Schulvisitationsberichten hervor. Der Superintendent Hertzer lobte in einem Bericht des Jahres 1857 dessen besondere Art des Unterrichts: „mit wohlthuender Ruhe und Sicherheit, ohne viele Worte, die Schüler mit dem Blicke lenkend, steht er vor seiner Klasse, ich möchte sagen: man fühlt’s ihm an, wie er ohne Sorge ist, seine Schüler müßten in der Prüfung bestehen. In der Zucht ernst und streng, hat er doch Liebe zu den Kindern; und an dem frischen Wesen, den munteren Antworten, der Regsamkeit, dem Eifer der Schüler zeigt sich’s, daß kein deprimirender Geist das Regiment führt.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Schulvisitationsbericht vom 16.11.1857, unfol.).

Im Jahr 1872 stellten sich bei Ferdinand Strempel ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen ein. Ein Hilfslehrer wurde ihm zur Seite gestellt. Doch der Lehrer Strempel erholte sich nicht mehr von seinen Erkrankungen. Es war ihm nicht vergönnt, seine Tätigkeit als Dorfschullehrer in Cammer weiterzuführen. Er verstarb am 27. Januar 1873 in seinem 59. Lebensjahr.

Der Nachfolger von Johann Ferdinand Strempel wurde Franz Albert Fricke. Er war nun von 1873 bis 1892 der neue Schullehrer, Küster und Organist (Orgel seit 1872 in der Cammerschen Kirche) für die Gemeinde Cammer und für die Kolonie Oberjünne.

In die Zeit seiner Cammerschen Schullehrertätigkeit fiel das Anlegen der Schulchronik. (Abb. 7) Bereits 1863 hatte das zuständige Schulministerium für alle Volksschulen empfohlen, Schulchroniken durch die Lehrer anfertigen zu lassen. Diese nicht rechtlich verpflichtende Aufforderung wurde von den märkischen Dorfschullehrern auch als eine solche verstanden - nicht verpflichtend. Deshalb legte das „Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten“ in den Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 fest:

„Der Lehrer hat eine Schulchronik, ein Schülerverzeichnis, einen Lehrbericht und eine Absentenliste regelmäßig zu führen“ (Centralblatt 1872, 588) Es dauerte noch knapp drei Jahre, bis diese rechtliche Festlegung in Cammer durch den Lehrer Fricke umgesetzt wurde. Damit war Albert Fricke anscheinend einer der wenigen Lehrer, die der Umsetzung von rechtlichen Vorschriften in angemessener Weise nachkamen. Denn noch im Juni 1876 wurde im „Centralblatt“ festgestellt, „daß die Anlegung von Schulchroniken nach Vorschrift der Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 noch in sehr wenigen Fällen stattgefunden hat, und daß verhältnißmäßig selten sich bei den Lehrern das rechte Verständnis für diesen Gegenstand findet.“ (Centralblatt 1876, 502)

Ein weiteres besonderes Vorhaben von ihm war die Einrichtung einer Schulbibliothek. Am 21. Januar 1875 wandte er sich mit diesem Anliegen an das zuständige Ministerium. „Im Interesse der hiesigen Schule erlaubt sich der gehorsamst Unterzeichnete der Hohen Behörde folgende Bitte vorzutragen. Mit Freuden habe ich gesehen, mit welchem Interesse die hiesige Schuljugend die von mir aus der Buchhandlung geliehenen Jugendschriften gelesen und erlaube mir deshalb die Bitte: Eine Königliche Hochlöbliche Regierung wolle hochgeneigtest genehmigen, zur Gründung einer Schulbibliothek 5 Thaler aus der hiesigen Schulkasse entnehmen zu dürfen.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 504 Brief vom 21. Januar 1875, unfol.).

Seinem Antrag an die Schulbehörde, dafür 5 Taler aus der Schulkasse einsetzen zu dürfen, wurde am 8. Februar 1875 stattgegeben.

In die Zeit seiner Tätigkeit als Lehrer fällt ein ganz besonderes Ereignis - der Neubau der Schule in Cammer. Wie schon 40 Jahre zuvor (1847) waren die von der Gemeinde und dem Gutsherrn zu tragenden Kosten der Grund, warum dieser Bau immer wieder verzögert wurde. Doch als der Schulbehörde im Juni 1885 ein Bericht zum katastrophalen Zustand des Schulhauses in Cammer zuging, sollte es mit dem Taktieren, Verhandeln und Zögern endgültig vorbei sein.

„Das Schulhaus in Cammer ist ein sehr altes in Lehmfachwerk mit Rohrdach erbautes und gegenwärtig recht baufälliges Gebäude. […] Ein kleiner Theil desselben ist unterkellert und mit einer Balkendecke versehen. Die vollkommen dunkle, in der Mitte des Gebäudes liegende Küche ist noch mit einem hölzernen Schornstein überbaut, wie dies im vorigen Jahrhundert bei den ländlichen Gebäuden hiesigen Baukreises noch allgemein üblich war. Das Holzwerk im Gebäude ist in hohem Grade wurmstichig, die Schwellen der Fachwerkswände sind zum größten Theil verfault und die Balken […] so schadhaft, daß sie abgesteift werden mußten. Auch sind bedeutende Absenkungen der Deckenbalkenlage eingetreten.“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 509 Schreiben vom 2. Juni 1885, unfol.).

Die Schulbehörde setzte der Gemeinde und dem Gutsherrn am 16. Dezember 1888 eine letzte Frist. Sie erwartete, „nachdem alle Streitfragen wegen Vertheilung der Kosten erledigt sind […] zum 1. October 1889 die Anzeige, daß der Bau anschlagmäßig ausgeführt ist“ (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 509 Schreiben vom 16. Dezember 1888, unfol.).

Und so geschah es! Das neue Schulhaus, das noch heute (2024) als Mietswohnhaus genutzt wird, konnte sich sehen lassen. Es verfügte über zwei gleich große Klassenzimmer mit je einer Größe von 9,2 x 5,7 m (52,44 m2), über eine unterkellerte Lehrerwohnung und anstelle des Rohrdaches aus dem 18. Jahrhundert wurde es mit Dachziegeln eingedeckt. Mit dem Neubau des Schulgebäudes waren endlich die räumlichen Voraussetzungen für die Anstellung eines Zweitlehrers und die Einführung der dreiklassigen Volksschule geschaffen. (Abb. 8)

Auf den Lehrer Albert Fricke folgte der 27-jährige Lehrer Franz Hönow. (Abb. 9) Er war der erste Lehrer in Cammer, der in seiner gesamten Lehrertätigkeit (1892-1930) mit einem Zweitlehrer die Schulkinder in der dreiklassigen Volksschule unterrichtete.

Doch mit den Zweitlehrern hatten der Schulvorstand der Gemeinde Cammer, die preußische Behörde, der Erstlehrer Franz Hönow und letztendlich die Schulkinder in den kommenden Jahren wenig Glück. In 20 Jahren (1890 bis 1912) lernten die Schulkinder von Oberjünne und Cammer acht verschiedene Zweitlehrer kennen. Erst mit dem Zweitlehrer Gerhard Keiner trat für die kommenden 20 Jahre Kontinuität und Verlässlichkeit ein. Dieser begann seine Tätigkeit am 1. April 1912 und blieb auf dieser Stelle, bis Franz Hönow im Jahr 1930 in den Ruhestand versetzt wurde. Dann folgte er diesem auf der Erstlehrerstelle.

Epilog - Der Schullehrer - eine prägende Gestalt in den märkischen Dörfern

Fast 300 Jahre - von 1664 bis 1945 - haben zehn Schullehrer in Cammer, zunächst allein und ab 1890 mit einem Zweitlehrer, die Kinder an der Cammerschen Schule unterrichtet.

|

Name / Lebensspanne |

Lehrer an der Cammerschen Schule |

|

Matthias Giese (keine Angaben) |

1664 - 1675 |

|

Michael Schütze (1649 - 1693) |

1676 - 1693 |

|

Matthias Wilde (1673 - 1735) |

1694 - 1735 |

|

Mathias Friedrich Schütze (1706 - 1872) |

1736 - 1772 |

|

Georg Christian Schütze (1744 - 1815) |

1773 - 1812 |

|

Johann Gottlieb Kraatz (1789 - 1855) |

1811 - 1854 |

|

Johann Ferdinand Strempel (1814 - 1873) |

1855 - 1873 |

|

Franz Albert Fricke (1844 - 1903) |

1873 - 1891 |

|

Franz Hönow (1865 - 1946) |

1892 - 1930 |

|

Gerhard Keiner (1885 - 1945) |

1930 - 1945 |

In diesem Zeitraum hat sich die preußische Volksschule auf den Dörfern gegründet, etabliert und durchgesetzt. Für den langen Prozess der Herausbildung der preußischen Volksschule lassen sich mehrere zeitliche Phasen identifizieren:

Gründungsphase - 1520 bis 1710

Die schulische Unterrichtung der Dorfkinder geschah vor allem in den Familien, in der Kirche und in Küsterhäusern durch Küster, Handwerker oder andere Dorfbewohner; der Unterrichtsstoff war vor allem durch christliche Inhalte geprägt.

Etablierungsphase - 1710 bis 1815

Das Dorfschulwesen wurde auf ein festes und einheitliches Fundament gestellt; staatliche Regelungen führten zu einer Vereinheitlichung des Ablaufs und der Inhalte; die Dorfschule setzte sich in allen Provinzen und Dörfern durch.

Professionalisierungsphase - 1810 bis 1918

Ausgebildete Lehrer vermittelten einer stetig wachsenden Anzahl von Schulkindern wissensbasierten Unterrichtsstoff; langsame Zurückdrängung des christlich geprägten Unterrichts; Entstehung der zwei- und dreiklassigen Dorfschulen; Erbauung der typischen Schulhäuser in Ziegelmauerwerk.

Was Wolfgang Neugebauer vor allem für das 19. Jahrhundert formulierte, das trifft auf den gesamten Zeitraum der Entwicklung der Volksschule zu.

„Nicht also in einer Reformzäsur ist der umstürzende Impuls zu einer Basismodernisierung insbesondere des Massenschulwesens im Preußen des 19. Jahrhunderts auszumachen, sondern in einem langsamen, stillen und unwiderstehlichen Prozeß, in dem das traditionell von lokalen Gewalten, von städtischen Magistraten und adlig-gutsherrlichen Patronatsherren dominierte Bildungswesen für die preußischen Untertanen gleichsam verwaltungstechnisch durchdrungen wurde.“ (Neugebauer 1988, XXIII)

Die Cammerschen Lehrer waren typische Repräsentanten ihrer jeweiligen Zeit, die sehr konkret den rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen unterlagen. Sie mussten sich in das Gefüge der lokalen Gegebenheiten im Dorf Cammer einpassen, hatten sich mit dem jeweiligen Pfarrer, Gutsherrn und der Gemeinde zu arrangieren und waren gefordert, die Lehrertätigkeit, den Küsterdienst und die Ausübung eines Handwerks (bis 1800 das Schneiderhandwerk) in angemessener Qualität in Einklang zu bringen.

Es ist insofern erklärbar, dass es den Dorfschulmeistern nicht immer gelingen konnte, die Schüler mit der Befähigung zum Schreiben aus der Schule zu entlassen.

Der Abschluss des Überlassungs- und Altenteilsvertrages vom 19. Februar 1845 ist dafür ein Beispiel. Drei Beteiligte waren nicht in der Lage, mit ihrer Unterschrift zu unterzeichnen. Anstelle ihres Namens setzten sie jeweils drei Kreuze als „Hand +++ zeichen“ unter den Vertrag. Die drei beteiligten Verhandlungspartner eigneten sich ihre Bildung in den Dorfschulen in Cammer und den umliegenden Orten Pernitz und Nahmitz an. Die Altenteilsinhaberin Dorothee Krause besuchte die Pernitzer Schule von 1794 bis 1808. Über ihren damaligen namentlich nicht bekannten Schullehrer schrieb der Pfarrer Martus 1810, dass dieser ein Tagelöhner war und im Sommer keine Schule abhielt, da der Lehrer seinen Unterhalt bei den Bauern verdienen musste (BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 1876 Schulbericht von Pernitz 1810, unfol.). Der Beistand Friedrich Burwig wurde in der Schule in Nahmitz von 1817 bis 1831 und die Tochter Marie Thiede (geborene Krause) in der Cammerschen Schule vom Schullehrer Johann Gottlieb Kraatz von 1824 bis 1838 unterrichtet.

Wenn es den Dorfschullehrern auch nicht gelang, allen Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, so hatten sie doch einen erheblichen Anteil daran, dass aus den Schulkindern der Oberjünner Büdner, der Cammerschen Bauern, Kossäthen und Büdner keine preußischen Untertanen wurden, die nur ihre Kühe auf die Weide treiben und ihren Acker bestellen konnten. Sie schufen die Grundlagen dafür, dass diese Dorfbewohner selbstbewusst ihre und die Interessen der Gemeinde vertraten, eigene Rechtsgeschäfte erledigten, sich ihre Wege im Leben bahnten und ihnen selbstständiges Denken nicht fremd war.

Schullehrer, Küster und (später) Organist - in dieser Einheit war der märkische Dorfschulmeister eine prägende Gestalt nicht nur in Cammer, sondern in vielen brandenburgischen Dörfern.

Die folgende Hausinschrift könnte für einen märkischen Schullehrer formuliert worden sein:

„Ich bin, der ich bin,

Klein ist mein Gewinn,

Groß ist mein Muth,

Klein ist mein Gut,

Frisch ist mein Sinn,

Wer mich veracht’,

Den hol der Teufel hin.“

Quellen

Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA)

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Gen 663, Besetzung der Küster- und Lehrerstellen 1722-1851.

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Gen 686 Fewing, C. T. von: Von Bestellung der Schullehrer, Küster und Schulmeister, wie auch Erbauung und Unterhaltung dererselben Gebäude in den Städten und auf dem Lande in der Chur-Mark, 1766.

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Gen 693 Spezielle Instruktionen für die Küster und Schullehrer auf dem platten Lande, Bd. 1, 1768-1902 (Darin: Instruction für die Lehrer an Elementarschulen. Berlin 16.2.1827. Königliches Consistorium und Schul-Collegium der Provinz Brandenburg, fol. 84-95.)

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 503 Einrichtung der Schule und Anstellung und Besoldung der Lehrer in Cammer, Bd. 1, 1773-1875.

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 506 Brennholz für die Schule in Cammer, 1814-1888.

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 504 Einrichtung der Schule und Anstellung und Besoldung der Lehrer in Cammer, Bd. 2, 1875-1922.

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 509 Bau und Unterhaltung des Schulhauses und die Schulverwaltung in Cammer, 1846-1931.

BLHA Pr. Br. Rep 2A II Z 1876 Einrichtung der Schule und Anstellung und Besoldung der Lehrer in Pernitz, Bd. 1, 1810-1897.

Centralblatt für die gesamte Unterrichts-Verwaltung in Preußen. Berlin 1859-1934.

Corpus Constitutionum Marchicarum, Oder Königl. Preußis. und Churfürstl. Brandenburgische in der Chur- und Marck Brandenburg, auch incorporirten Landen publicirte und ergangene Ordnungen, Edicta, Mandata, Rescripta [et]c. Von Zeiten Friedrichs I. Churfürstens zu Brandenburg, [et]c. biß ietzo unter der Regierung Friderich Wilhelms, Königs in Preußen [et]c. ad annum 1736. inclusivè / ... colligiret und ans Licht gegeben von Christian Otto Mylius. Berlin und Halle, Zu finden im Buchladen des Waysenhauses, 1737-1755. [Siehe: Hier]

Dumdey: Führer durch die Gesetze und Verordnungen für das Volksschulwesen im Regierungsbezirk Potsdam. Breslau 1915.

Dumdey: Nachtrag zum Führer durch die Gesetze und Verordnungen für das Volksschulwesen in Preußen mit besonderer Berücksichtigung des Regierungsbezirkes Potsdam. Breslau 1924.

Hähn, Johann Friedrich: Von der Einrichtung nützlicher Schulen für die zarteste Jugend. In: Biedermann, M. J. G. (Hrsg.): Altes und Neues von Schulsachen. o.O. 1753, S. 218-260.

Müller, C. F.: Handbuch der gesammten Preußischen Schul-Gesetzgebung. Berlin 1854.

Neugebauer, Wolfgang: Schule und Absolutismus in Preussen. Akten zum preußischen Elementarschulwesen. Berlin-New York 1992.

Sack, Friedrich Samuel Gottfried: Über die Verbesserung des Landschulwesens vornemlich in der Churmark Brandenburg. Berlin 1799.

Schlez, Johann Ferdinand: Gregorius Schlaghart und Lorenz Richard oder die Dorfschulen zu Langenhausen und Traubenheim. Nürnberg 1795.

Schulchronik von Cammer. 1875-1930. Fotokopie des Originals.

Schulchronik Golzow. Maschinenschriftliches Manuskript. ca. 1900.

Schulchronik Groß Briesen. Handschriftliches Manuskript. 1880-1946.

Schüler-Liste Cammer. 1860-1949. Fotokopie des Originals.

Vormbaum, Reinhold: Die evangelischen Schulordnungen des sechszehnten Jahrhunderts. 2 Bände. Gütersloh 1860/63.

Literatur

Anderson, Eugene N.: Die preußische Volksschule im neunzehnten Jahrhundert. In: Büsch, Otto (Hrsg.): Moderne Preußische Geschichte 1648-1947. Band 3. Berlin 1981, S. 1381.

Bahl, Peter: Die Schule im Rahmen einer Ortsgeschichte. Hinweise zu ihrer Erforschung und Darstellung im ländlichen Raum Brandenburgs. Potsdam 2007.

Ballien, Theodor: Gesetze und Verordnungen betreffend das Preußische Volksschulwesen. Berlin 1883.

Beckedorff, Rudolph: Zur Geschichte des Preußischen Volks-Schulwesens. In: Beckedorff, Rudolph (Hrsg.): Jahrbücher des Preußischen Volks-Schul-Wesens. Zweiter Band. Berlin 1825, S. 3-87.

Bertram, Kurt: Schulverband und Kirchenamtstrennung. Berlin 1932.

Böckler, Wilhelm: Verordnungen betreffend das Volksschulwesen im Regierungsbezirk Potsdam. Breslau 1905.

Brekow, Frank: Brandenburger Schulen von 1300-1990. Brandenburg 1995 (Unveröffentlichtes Exemplar im Brandenburger Stadtarchiv - StA BRB-C 84).

Diehl, Robert: Schulstuben aus alter Zeit. Frankfurt am Main. 1939.

Fischer, Konrad: Geschichte des Deutschen Volksschullehrerstandes. Erster Band. Von dem Ursprunge der Volksschule bis 1790. Hannover 1892.

Fischer, Konrad: Geschichte des Deutschen Volksschullehrerstandes. Zweiter Band. Von 1790 bis auf die Gegenwart. Hannover 1892.

Galle, Richard: Bildung, Wissenschaft und Erziehung. In: Friedel, E. / Mielke, R. (Hrsg.): Landeskunde der Provinz Brandenburg. Band 4. Berlin 1916, S. 409-554.

Hammerstein, N. / Herrmann, U. (Hrsg): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band II. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800. München 2005.

Harms, H.: In der einklassigen Volksschule. Braunschweig und Leipzig 1900.

Jeismann, Karl-Ernst / Lundgreen, Peter: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 3. München 1987.

Keller, Eduard: Geschichte des Preußischen Volksschulwesens. Berlin 1873.

Klewitz, Marion: Preußische Volksschule vor 1914. Zur regionalen Auswertung der Schulstatistik. In: Zeitschrift für Pädagogik 27 (1981) 4, S. 551-573.

Krauß, Ingo: Schulmeisters Leiden vor 200 Jahren. In: Zeitschrift für die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 4 (1919) Heft 3, S. 227 - 239.

Neugebauer, Wolfgang: Absolutistischer Staat und Schulwirklichkeit in Brandenburg-Preussen. Berlin, New York 1985.

Neugebauer, Wolfgang: Einleitung. In: Klöcker, Michael (Hrsg.): Sammlungen der Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen zum Elementar- bzw. Volksschulwesen im 19./20. Jahrhundert. Band 6. Köln, Wien 1988, S. XXV.

Pachali, Gerke: Die Bedeutung aufgeklärter Ortsgeistlicher für die Volksbildung der Region. In: Tosch, Frank (Hrsg.): Heinrich Julius Bruns (1746-1794). Interpretationen - Quellen. Berlin 2019.

Rittershausen, Dietrich: Beiträge zur Geschichte des Berliner Elementar-Schulwesens. Von der Reformation bis 1836. In: Märkische Forschungen 9 (1865), S. 178 - 317.

Petzoldt, E. (Hrsg.): Handwörterbuch für den Deutschen Volksschullehrer. 2 Bände. Dresden 1874.

Schiffler, Horst; Winkeler, Rolf: Tausend Jahre Schule. Eine Kulturgeschichte des Lernens in Bildern. Stuttgart, Zürich 1985.

Schlumbohm, Jürgen: Kinderstuben. Wie Kinder zu Bauern, Bürgern, Aristokraten wurden 1700-1850. München 1983.

Schneider, K / Bremen, E. von: Das Volksschulwesen im Preußischen Staate in systematischer Zusammenstellung der auf seine innere Einrichtung und seine Rechtsverhältnisse, sowie auf seine Leitung und Beaufsichtigung bezüglichen Gesetze und Verordnungen. Dritter Band. Berlin 1887.

Schober, Gabriele: Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Die alte Elementarschule von Gernrode. Gernrode 2022.

Scholz, Joachim: Die Lehrer leuchten wie die hellen Sterne. Landschulen und Elementarbildung in Brandenburg-Preußen. Bremen 2011.

Schreinert, Herbert: Mühsame Wege zur Errichtung einer zweckmäßigen und nützlichen Schule auf dem Lande. Neue Forschungsergebnisse zur Familie Bruns und der Lebensweg von Wilhelm Gottlieb Bruns. Reckahn 2021.

Schulen in Brandenburg. In: Die Mark Brandenburg. Heft 110. Potsdam 2018.

Siebrecht, Silke: Friedrich Eberhard von Rochow. Domherr in Halberstadt - praktischer Aufklärer, Schulreformer und Publizist. Bremen 2013.

Waldschmidt, Ingeborg: Fibel, Fibeln - Deutsche Fibeln der Vergangenheit. Berlin 1987.

Weiser, Johanna: Das preußische Schulwesen im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Quellenbericht aus dem Geheimen Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Köln, Weimar, Wien. 1996.

Wich, Franz: Das große Buch der Schiefertafel. Halle 2007.

Wienecke, Friedrich: Das Schulwesen in der Mark Brandenburg vor der Reformation. In: Die Deutsche Schule. Monatsschrift 7 (1903), S. 754 - 769.

Wienecke, Friedrich: Die Begründung der evangelischen Volksschule in der Kurmark und ihre Entwicklung bis zum Tode König Friedrichs I. 1540-1713. In: Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 3 (1913), S. 16- 69.

Wietstruk, Siegfried: Über Küster und Schulmeister. Eine Landschulgeschichte des Kreises Teltow. Zossen 2010.

Wittmütz, Volkmar: Die preußische Elementarschule im 19. Jahrhundert, in: Themenportal Europäische Geschichte, 2007 [Siehe: Hier].

Ziessow, Karl-Heinz: Ländliche Lesekultur im 18. und 19. Jahrhundert. Das Kirchspiel Menslage und seine Lesegesellschaften 1790 - 1840. Cloppenburg 1988.

Ziessow, Karl-Heinz / Maas, Utz / Frechet, Georges / Ottenjahn, Helmut / Warneken, Bernd Jürgen (Hrsg.): Hand-Schrift - Schreib-Werke. Schrift und Schreibkultur im Wandel in regionalen Beispielen des 18. bis 20. Jahrhundert. Museumsdorf Cloppenburg 1991.

Abbildungsnachweis

Abb. 1, 3, 5, 6 BLHA.

Abb. 2, 7, 8, 9, 10 Autor.

Abb. 4 Gemeinfrei.

Empfohlene Zitierweise

Fröhndrich, Norbert: Cammer (Landkreis Potsdam Mittelmark - Schulgeschichte (17.-20. Jh.), publiziert am 09.012.2024; in: Historisches Lexikon Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)

Kategorien

Epochen: Absolutismus / Aufklärung - Preußische Provinz

Themen: Bildung und Kultur