Mario Huth

Schwierige Definition

Ab und an taucht in alten brandenburgischen Kirchenbüchern die Berufsbezeichnung „Stabschläger“ auf. Informationen zu diesem historischen und einstmals sehr wichtigen waldgewerblichen Berufszweig fließen jedoch nur sehr spärlich. In einschlägigen Werken wie Palla’s Lexikon der untergegangenen Berufe oder auch in der Forstgeschichte von Hasel und Schwartz sucht man vergebens nach weiterführenden Auskünften. Selbst im großen, ja fast monumentalen Enzyklopädie-Werk des Johann Georg Krünitz (1728–1796) findet man nur im 167. Band (1837) eher verhaltene Angaben. Man müsse unter „Stabreisser“ im gleichen Band nachsehen. Dort wiederum steht die recht dürftige Aussage, dass damit ein Arbeiter gemeint sei, „welcher das Holz in den Wäldern zu Stabholz reißt oder spaltet“ (Krünitz 1837, 599). Ein Stabschläger schlug also in märkischen Forsten so genanntes Stabholz, vorrangig aus dem festen und beständigen Holz der Eiche (Quercus spec.).

Aber wozu? Am ehesten nähert man sich über das Produkt selbst diesem Thema weiter an. Was also stellte ein Stabschläger her? Stabholz. Hier wird Krünitz nun etwas informativer und berichtet, dass Stabholz „[…] dasjenige zugerichtete Eichen- oder andere Holz [sei], woraus die Dauben oder Pipenstäbe zu allerhand Fässern gemacht werden“ (Krünitz 1837, 596). Der damalige Professor für Handlungswissenschaften Carl Courtin präzisiert in seinem Allgemeinen Schlüssel zur Waaren- und Producten-Kunde aus dem Jahr 1835 wie folgt, dass Stabholz „[…] die aus gutem Eichen- und Buchenholtze etc. gespaltenen oder aus dem Groben gerissenen schmalen Bretter oder Stäbe [sind], mit welchen in mehreren Häfen der Ost- und Nordsee ein sehr beträchtlicher Handel nach Frankreich, Spanien u.s.w. getrieben wird.“ (Courtin 1835, 806).

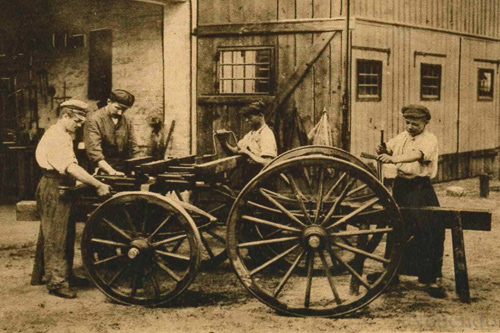

In Brandenburg wurde zudem die spezielle Form des Tonnenholzes produziert, dünne Bretter, die nicht durch Sägen sondern durch bloßes Spalten des Holzes hergestellt wurden (Ebd., 806). Man unterscheidet es in Pipenstäbe […] von 5 bis 5 ½ Fuß Länge, 4–5 auch 6–8‘‘ Breite, 1 ½–2‘‘ Dicke; in Oxhoftstäbe von 50‘‘ Länge, 4–5 Breite, 1–1 ½ Dicke; in Tonnenstäbe eben so breit und dick, aber nur 38‘‘ lang […]. Unter Böttcherholz versteht man völlig ausgearbeitete, 1 bis 1 ¼ dicke Stäbe“ (Ebd., S. 806). Ein zeitgenössisches Handelslexikon ergänzt diesbezüglich, dass das Böttcherholz „[…] zu Faßdauben und zu Böden bestimmt [sei]; das meiste ist Eichenholz zu Weinfässern, welches schon gespalten und in die gehörige Länge geschnitten in den Handel kommt. Dieses heißt Stab- oder Staffholz, und man hat Pipenstäbe, Oxhoftstäbe, ganze und halbe Faßstäbe, Salztonnenstäbe und verschiedene Bodenstäbe. Es wird gewöhnlich nach Ringen verkauft, „auf welche um so mehr Schocke geben, je kleiner die Stäbe sind, z. B. 4 Schock Pipenstäbe, 6 Schock Oxhoftstäbe, 8 Schock Tonnenstäbe etc.“ (Handels-Lexikon 1849, 279). (Abb. 1-3)

Das bisher gesagte über diesen Berufstand lässt den einen oder anderen mutmaßen, dass es sich hier lediglich um eine spezialisierte Form gehandelt haben könnte und kein geringerer als der königlich preußische Oberlandforstmeister Georg Ludwig Hartig (1764–1837) hielt noch 1834 fest: „Stabschlaeger werden Holzhauer genannt, die das Stabholz in den Forsten bearbeiten“ (Hartig 1834, 775). Derselbe korrigierte sich jedoch in seinem bekannten Lehrbuch für Förster mit der Aussage, dass es sich hierbei um einen eigenen Berufstand handelte, der mit Holzhauern gemeinsam die Aufarbeitung des Holzes übernahm. In diesem Zusammenhang liefert er eine eindrückliche Definition des Berufsstandes und dessen Arbeitsweise. „Aus den liegenden entrindeten Eichenstämmen“, so Hartig dazu, „werden nun diejenigen Walzenstücke, welche spaltiges, zu Stäben taugliches Material enthalten, in der Länge ausgezeichnet, wie die Stäbe angefordert werden oder am leichtesten abzusetzen sind. […]. Die ausgezeichneten Walzenstücke läßt man hierauf von Holzhauern ausschneiden, und das nicht zu Stäben taugliche Holz in Klaftern aufarbeiten. Das Ausarbeiten der Stäbe kann nur von Leuten verrichtet werden, die darin schon geübt sind, gewöhnliche Holzhauer sind dazu nicht brauchbar. Man muß also schon vorher für gelernte Stabschläger Sorge getragen haben, deren gewöhnlich mehrere unter einem Stabschlägermeister stehen“ (Hartig 1840, 77). Und auch Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil, Forstwissenschaftler aus Eberswalde, wusste und lehrte, dass die Bearbeitung des Stabholzes nur „[…] bestimmte Leute, Stabholzschläger, [besorgten], welche eine vieljährige Uebung bedürfen, ehe sie die verlangte Fertigkeit erwerben, und die unter ihren eigenen Aufsehern (Regimentern) hinsichts der Lieferung untadelhafter Waare stehen“ (Pfeil 1858, 229–230).

Harte Arbeit

Dass der Beruf des Stabschlägers körperlich hart war, ist im Grunde schon logische Konsequenz aus der Härte und dem Gewicht des zu bearbeitenden Materials, des Eichen- oder Buchenholzes. Dasselbe wurde eben aufgrund seiner Festigkeit und Dauerhaftigkeit vor allem bei der Herstellung von Gefäßen für Flüssigkeiten geschätzt. Weitaus seltener nutze man auch Kiefern- und Fichtenholz, dass jedoch „[…] nur zu solchen Gefaeßen gebraucht werden [konnte], worin man entweder trockene Dinge aufbehaelt, als zu Mehlfaeßern, Pulverfaeßern Salztonnen und zu Packfaeßern der Kaufmannsgueter; oder hoechstens zu solchen Geraethen, worin der flueßige Koerper nicht lange stehen bleibet, z. B. zu Waschfaeßern, Lohtienen und schlechten Wassereimern“ (Sprenger/Hartwig 1778, 343).

Neben der physischen Herausforderung war bei der Arbeit des Stabschlägers auch Präzision gefordert. Lag schließlich ein roh zugeschnittenes Stück Holz entsprechender Baumart vor, hatte der Stabschläger darauf zu achten, das beim Abspalten der Stäbe deren Breitseite hin zu den Markstrahlen fiel. Durch das Entfernen der Splint- und der Kernseite bis zur vorgegebenen Breite entstand nun ein sehr schmales Holzscheit, das abschließend „[…] mit einem sehr schweren und breiten Beile vollkommen glatt und so behauen [wurde], daß der Stab vollkommen parallelopipedisch w[ar].“ Diese Vorgehensweise diente der späteren Dichtigkeit des zu verfertigenden Behältnisses und alles geschah zumeist unter den wachsamen Augen des Revierbediensteten, der darauf achtete, dass die „[..] Stabschläger nicht zu viel Holz in die Späne hauen oder durch schlechte Arbeit gutes Material verderben“ (Hartig 1840, 78).

Geschätzt wurden offenkundig nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch das forstbotanische Wissen der Stabschläger. Sie waren in der Lage, die Qualität des Eichenholzes anhand von Indikatorpflanzen aus der Strauchschicht einzuschätzen. Als Beispiel sei hier der Weißdorn (Crataegus spec.) erwähnt. „Die Stabschläger […] betrachten denselben, wenn er häufig in lichten Eichenwäldern vorkommt, als Zeichen, daß die Eichen in Ihnen gesund und nicht rothstreifig sind, mithin ein hohes Alter erreichen können“ (Anonymus 1852, 213).

Allerdings begann der arbeitstechnische Aufwand zur Gewinnung von Stabholz sich schon ab der Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mehr zu lohnen, denn „[d]ie Preise des Stabholzes sind in der neueren Zeit durch die Konkurrenz des nordamerikanischen und die Begünstigung, welche das Kanadaholz durch die englischen Zölle genießt, sehr gesunken und durchschnittlich, wenn man die verlangte größere Stärke rechnet, wenigstens ein Drittheil niedriger als vor 20 Jahren“ (Pfeil 1858, 230). Zudem waren die kräftezehrenden Arbeitsgänge dieses Berufszweiges mit höherem Lebensalter offenkundig nicht mehr so leicht zu bewältigen und so manch ein Vertreter dieser Zunft sah sich in seiner Betagtheit nach anderen Möglichkeiten des Broterwerbs um. Das war auch schon ein Jahrhundert vor dem Preisverfall so. Der alte Stabschläger Hans Heinrich Neuendorf aus Joachimsthal im Barnim trug beispielsweise am 22. Oktober 1748 bei der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer an, ihm, einem „[…] armen alten Mann doch einmahl zu helffen, und […]“ ihm ein „[…] kleine[s] Stück Land, gegen Erlegung eines leidl. jährigen Zinse[s] gnädigts anweisen zulaßen, damit [er] in [s]einem Alter nicht Nothleiden möge“ (BLHA, Rep. 8, Schönfließ, Nr. 672, unfoliiert, Eingabe vom 22. 10. 1748).

Diffizile Quellenlage

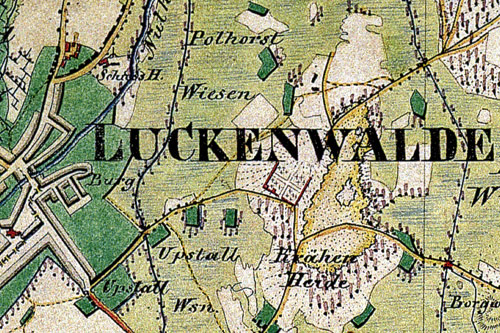

Solche Nachrichten über Stabholzschläger lassen sich allerdings eher selten in amtlichen Unterlagen finden, denn während ihrer beruflichen Tätigkeit hatten diese natürlich einen Arbeitsplatz, der sich am Standort der benötigten Nutzhölzer orientierte. Eichen- oder Buchenholz war in den von der Kiefer dominierten, brandenburgischen Landen nicht überall in benötigter – das heißt: lohnender – Menge vorrätig. Schon deshalb forderte der Beruf neben einer hohen körperlichen Beanspruchung auch eine gewisse Mobilität ein. Stabschläger bzw. Stabholzschläger finden wir aus diesem Grunde auch vorzugsweise in den klassischen Laubholzregionen Brandenburgs, wie etwa in Teilen des Barnim, der Oberhavelregion oder der Uckermark. Doch einen sicheren Nachweis für solch eine mobile Truppe aus spezialisierten Waldarbeitern zu führen, ist wegen besagter Mobilität und abseitiger Lage des Arbeitsplatzes dennoch nicht ganz einfach. Ab und an geben alte Flurnamen über die einstige Gegenwart dieses forstlichen Erwerbszweiges Auskunft. In den Wäldern um Fürstenberg/Havel existiert bis heute die sogenannte „Stabschlägerheide“ (Abb. 4), aus der das eigeschlagene Eichenholz bis in die Seestädte als Material für Packfässer gehandelt wurde (Zühlke1974, 137; Stegemann 1998, 74–75; Stegemann 1999, 310–311).

Zuweilen finden wir darüber hinaus entsprechende Einträge über Stabschläger in den Kirchenbüchern von Gemeinden, die sich in oder bei (laub)waldreichen Gegenden befanden, vorzugsweise auch an Fließgewässern, die im Nachgang dem schnellen und unkomplizierten Abtransport des eingeschlagenen Holzes dienten. In Bredereiche etwa, einem Dorf der Oberhavelregion, ehemals aber zum Altkreis Templin gehörig, wird 1692 der Stabschläger Niclas Winter erwähnt (Kirchenbuch Rutenberg, Taufregister, S. 19; BLHA, Rep. 16 Nachlass Wendt, Nr. 473, fol. 10). Gleichen Orts wird 1737 ein Michael Scharlibbe aktenkundig, seines Zeichens Bürger und Stabschläger in Oranienburg (BLHA, Rep. 16, Nachlass Wendt, Nr. 473, fol. 277). Derselbe findet sich mit seinen Kollegen Christian Brademann und Martin Graßnickel ein Jahr später „[i]n der Heide bey Himmelpfort.“, im Jahr darauf gemeinsam mit Friederich Wulff wieder „[i]n den Lindenbergen bey Bredereich.“ (Pfarrarchiv Lychen, Kirchenbuch Rutenberg 1692–1779, Taufregister S. 119, Einträge vom 14. 5. 1738 u. 23. 8. 1738. u. S. 124, Eintrag vom 1. März 1739; BLHA, Rep. 16, Nachlass Wendt, Nr. 473, fol. 60). Auch im nahegelegenen Lychen waren Stabschläger ansässig. Der „Staffhäwer“ Hanß Strigkel heiratete dort 1690 die Jungfer Catharina Sperberg, acht Jahre später ging hier der „Staffschläger“ Hans Herm ein Ehegelöbnis ein, vierzehn Jahre später der „Stabhauer“ Ulrich Schlodt (BLHA, Rep Nachlass Wendt, Nr. 475, fol. 66–68).

Interessant gestalten sich die Nachweise für das Dorf Storkow, heute ein Ortsteil des uckermärkischen Städtchens Templin. Zum einen findet sich dort 1717 „Herr Christian Werdermann bey den Staffschlägern in Arbeit“ (BLHA, Rep. 16, Nachlass Wendt, Nr. 468, fol. 23). Offenbar hatte besagter Werdermann keine solide Ausbildung genossen und war lediglich als Gehilfe mit dabei. Dagegen wird der 1718 gleichen Ortes erwähnte Christoph Martin sogar als „Meister“ und „Königl. Stafschläger“ geführt, was verrät, dass Vertreter dieses Berufszweiges auch in landesherrlichen Diensten agierten (BLHA, Rep. 16, Nachlass Wendt, Nr. 486, fol. 25, Taufregister vom 31.07.1718).

Ferner fand man sie in ihrer Tätigkeit auch auf kommunalem und privatem Grund. Dort musste allerdings schon recht frühzeitig vom brandenburgischen Landesherrn zu schonender Vorgehensweise in den Wäldern aufgerufen werden. Da man die zu verarbeitenden Hölzer zumeist aus jüngeren Beständen entnahm, wurde hier in der Folge eine nachhaltige Jungbestandspflege nahezu unmöglich. Der Unterbau wurde über die Gebühr entnommen bzw. ausgelichtet. Aus diesem Grunde sah sich bereits Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620–1688) am 9. Juli 1674 dazu genötigt, per Edikt zur Räson zu rufen. Sein Oberförster der Mittel- und Uckermark, namentlich Joachim Ernst von Lüderitz (†1695), habe beobachten müssen, „[…], daß sonderlich in Unserer Uckermark der meisten von Adel und Staedte Heyden dergestalt ruiniret und verwuestet, daß solche Eichen […], so zu Stabholtz und Plancken […] tuechtig, fast gar nicht mehr darinnen zu finden […]“ seien (Mylius Bd. 4 1737, 559–560). „Zu[r] Verhuetung schaedlicher Consequenz […] dergleichen Unbefugnissen […]“ sollte sich zukünftig niemand unterfangen „[…] ohne Unsern Churfuerstl. gnaedigsten Special-Consens aus denen von Uns zu Lehn tragenden Holtzungen, bey Vermeidung Unserer ernsten Animadversion, kein Eichen oder ander Holtz, so zu Stabholtzen und Plancken […] dienlich […]“ zu verkaufen (Mylius Bd. 4 1737, 560–561).

Weitere Disziplinierungsmaßnahmen hielt die „Renovierte und verbesserte Holtz-, Mast- und Jagd-Ordnung […]“ vom 20. Mai 1720 bereit. Hierin wurden wiederum die königlichen Forstbediensteten dazu angehalten, ein Auge auf Stabschläger zu haben und diese anzuweisen, „daß sie ihre Handthierung mit aller Fuersichtigkeit betreiben, bey trockener Sommers-Zeit und grosser Hitze gar kein Feuer […] anlegen, sondern nur im Früh-Jahr und Herbst-Zeiten sich dessen gebrauchen […]“ (Rabe 1820, 557). Dagegen wurden die Stabschläger selbst quasi zur forstpolizeilichen Aufsicht angehalten, wenn es um Wilderei in königlichen Forsten ging. Durch ihre arbeitsbedingte Präsenz in den brandenburgischen Wäldern, hatten sie zuweilen mehr Einblick in die Geschehnisse vor Ort als mancher Revierbedienstete selbst. Aus einem Edikt Friedrich Wilhelms I. (1688–1740) vom 28. Dezember 1730 geht hervor, dass man sich daher von Seiten der Regierung wünschte, dass ein „[…] Stabschlaeger, welcher einen Wild-Dieb weiß, und selbigen, er sey von was vor Condition er wolle, dem naechsten Heide-Reuter entdecket, auch dabey gegruendete Anzeigung thut, was zu Ueberfuehrung eines solchen Wild-Diebes naehere Anleitung geben moechte […]“ (Mylius Bd. 2 1737, Sp. 157).

Niedergang

Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nehmen dann die Zeugnisse über den Berufsstand des Stabschlägers in Brandenburg jäh ab. Das mag u.a. daran liegen, dass es allmählich am zu verarbeitenden Rohstoff mangelte. Im 18. Jahrhundert wurde hierzulande oftmals mit Kiefer aufgeforstet. Spätestens zur Mitte des 19. Jahrhunderts dominierte diese daher die brandenburgischen Wälder, weshalb als Konsequenz daraus Flächen zur Stabholzgewinnung seltener wurden. Mit zunehmender Begrenztheit der Ressource Eichenholz stellten sich daher auch einstweilen Probleme ein. Im Jahr 1810 kam es beispielsweise zwischen den Verordneten des neumärkischen Städtchens Schönfließ (heute: Trzcińsko-Zdrój) und dem Kaufmann von Essen aus Stettin zu einem Streit. Von Essen hatte den Stabschlägermeister Krüger damit beauftragt, in der Stadtheide eingeschlagenes Holz entsprechend aufzuarbeiten. Der Letztgenannte musste bei seiner Ankunft am Einsatzort jedoch leider feststellen, dass die Stadtverordneten „ihm Eichen angewiesen haben, die nur Klaffterholtz geben, oder rothstreifig sind“ (BLHA, Rep. 8 Stadt Bad Schönfließ/Nm, Nr. 672, fol. 23r). Kaufmann von Essen reagierte leicht säuerlich und schrieb den Herren des Stadtrats, dass er sich doch sehr wundere, „[…] wie Ew. Wohlgebohren meinen Stabschläger anmuthen sein können nur blos Klaffterholtz zu schlagen, ich gebrauche sie weit nothwendiger, und werde dies auf keinen Fall zugeben. Ueberdem verarbeiten die Stabschläger zuletzt schon so schlechtes Holtz wogegen ich sehr viel einzuwenden habe und womit ich keines weges zu frieden sein kann“ (BLHA, Rep. 8 Stadt Bad Schönfließ/Nm, Nr. 672, fol. 23r–23v). Mit der druckvollen Bitte, sich doch an den zuvor abgeschlossenen Vertrag zu halten und dem Stabschläger Krüger endlich die notwendigen Eichen entsprechender Qualität anzuweisen, schloss der zornesgeladene Händler aus Stettin seinen Brief. Die Korrespondenz um diesen Sachverhalt hält noch einige weitere interessante Details bereit. Zum einen bekam der Stabschläger Krüger für jeden aufgearbeiteten Klafter von der Stadt Schönfließ offenbar noch 8 Klafter Brennholz zusätzlich zur Entlohnung ausgehändigt, zum anderen arbeitete er nicht allein. Neben seinem „Sohn und Stabschläger Krieger“ standen ihm noch die Herren Bengs, Kömp, Blum und Gaehner gleicher Profession helfend zur Seite (BLHA, Rep. 8 Stadt Bad Schönfließ/Nm, Nr. 672, fol. 23v, unfoliierte Schreiben vom 8.6. u. 6.7. 1810).

Schlussendlich bewirkte auch der bereits erwähnte Preisverfall zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin den allmählichen Niedergang der Stabschläger in Brandenburg. Die Arbeit der Stabschläger besaß in späterer Zeit aufgrund von wirtschaftlichen aber auch ökologischen Bedenken auch keinen guten Leumund mehr. Im nachbarlichen sächsischen Territorium sah man schon 1791 die Arbeit der Stabschläger in den rar gewordenen Laubwäldern recht kritisch, denn derselbe „rodet […] nicht, sondern faellt nur den Baum vom Stock ab, und laesset letztern in der Erde stecken. Was nun durch dieses nur leider mehr als zu bekannte Abfaellen der Baeume, [...], fuer Holz verlohren gehet, kann sich ein jeder nach der Staerke und Schwaeche eines jeden Baumes berechnen, und nun die Kosten hinzusetzen, die das Herausschaffen des Stockes aus der Erde verursachet; wenn der ansehnliche Fleck, worauf die Eichen gestanden anders forst- und wirthschaftsmaeßig genutzt werden soll“ (Touchy/Schmeltz 1791, 20). Darüber hinaus wurde es allmählich auch in bestimmten Produktionszweigen als unrentabel betrachtet, wertvolles Eichenholz einer Ausformung zu Stabholz zuzuführen, da der zurückbleibende Abfall recht groß war und kaum anderweit Nachnutzung erfahren konnte (Weise 1885, 51).

Die kurze Zusammenstellung von Daten und Infomrationen zeigt, dass der defizitäre Wissensstand über diesen Waldberuf noch lange nicht behoben ist. Wünschenswert wären weitere Fundmeldungen.

Der Autor widmet diesen Beitrag der verstorbenen Bibliothekarin Marlies Sell (†2023).

Quellen

BLHA, Pr. Br. Rep. 2 Kurmärk. Kriegs- und Domänenkammer, F. 2914 Pachtzahlung für eine vom Holzfäller („Stabschläger“) Neuendorf zu Joachimsthal zu kultivierende Parzelle, 1748–1766.

BLHA, Pr. Br. Rep. 3 Neumärk. Kammer Nr. 1517 Streitigkeiten zwischen dem Amt Driesen und dem dortigen Magistrat und dem Akziseamt wegen des Verkaufs von Amtsbier an die auf der Oder vorbeifahrenden Schiffer und Flößer und an die Stabschläger und Arbeiter im Gottschimmer Forst, 1778–1808.

BLHA, Pr. Br. Rep. 8 Schönfließ Nr. 672 Berechnung des durch die Stabschläger des Kaufmanns I. F. von Essen zu Stettin in Schönfließ geschlagenen Stabholzes, 1810-1817.

BLHA, Pr. Br. Rep. 9B Johanniterorden Nr. 5312 Verkauf von Bier an die Stabschläger gegen geringes Entgelt durch den Krüger Petersdorf zu Klopptiz, 1746-1753.

BLHA, Pr. Br. Rep. 16 Nachlass Wendt, Nr. 468, 473, 475.

Pfarrarchiv Lychen, Kirchenbuch Rutenberg 1692–1779.

Mylius, Christian Otto: Des Corporis Constitutionum Marchicarum Ander Theil, Von der Jusitz so wol in Civil- als auch Criminal- und Fiscal-Sachen […], Berlin/Halle 1737, Sp. 155–157. [Siehe: Hier]

Mylius, Christian Otto: Corporis Constitutionum Marchicarum, Vierdter Theil, Von Zoll- Jagdt- Holtz- Forst- Mast- Post- Vorspann- Müntz- Saltz- Salpeter- und Bergwercks- auch Domainen- Pacht- und andern Aemter- Damm- und Teich-Sachen, Accis-Wesen, Bier- und Mahl-Ziese oder Scheffel-Steuer, Kriegs- und Mahl-Metze, auch Mühlen- und Brau-Sachen, Marinen- oder Chargen- und Recrüten-Casse, Stempel-Papier, gestempelten Carten etc. – Berlin/Halle 1737, Sp. 559–562. [Siehe: Hier]

Rabe, Carl Ludwig Heinrich: Sammlung Preußischer Gesetzte und Verordnungen […], Erster Band, Erste Abtheilung, Enthaltend die Jahre 1425 – 1725 […], Halle/Berlin 1820, S. 532–585, hier S. 557, § 2. [Siehe: Hier]

Literatur

Anonymus: Forstliche Bodenkunde. Das Verhalten des Bodens zu unsern deutschen Waldbäumen. In: Pfeil, Friedrich Wilhelm Leopold (Hrsg.): Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft. Bd. 31. Heft 1 (1852), S. 170–219, hier S. 213.

Anonymus: Handels-Lexicon oder Encyclopädie der Gesammten Handelswissenschaften fuer Kaufleute und Fabrikanten. Dritter Band (hrsg. von einem Verein Gelehrte und praktischer Kaufleute). Leipzig 1849, S. 279.

Courtin, Carl: Allgemeiner Schluessel zur Waaren- und Producten-Kunde, oder vollstaendiges Woerterbuch aller wesentlichen, als Handelsartikel vorkommenden Natur-Erzeugnisse aus dem Reiche der Thiere, Pflanzen, Steine und Mineralien, sowie der Producte der Kunst des Gewerbefleißes, als: Specerei-, Kolonial- Metall-, Farb-, Material-, Fabrik- und Manufactur-Waaren, Berg-Producte, chemische Praeparate etc.; mit deutlicher Beschreibung und Angabe ihrer Eigenschaften, der Kennzeichen ihrer Aechtheit oder Guete, ihres Verbrauchs, ihrer Anwendung, ihres Bezugs, ihrer Gewinnungsart, ihrer verschiedenen Sorten etc. etc., und bei den meisten mit Hinzufuegung ihrer Benennungen in mehreren fremden Sprachen. Stuttgart/Wien 1835, S. 806.

Hartig, Georg Ludwig/Hartig, Theodor (Hrsg.): Lehrbuch für Förster und für die, welche es werden wollen, Dritter und letzter Band, welcher von der Forsttaxation und der Forstbenutzung handelt. Stuttgart/Tübingen 1840.

Hartig, Georg Ludwig/Hartig, Theodor: Forstliches und forstnaturwissenschaftliches Conversations-Lexikon. Fuer jeden der sich fuer das Forstwesen und die dazugehoerigen Naturwissenschaften interessirt. Berlin 1834, S. 773–775.

Hasel, Karl/Schwartz, Ekkehard: Forstgeschichte. Ein Grundriss für Studium und Praxis. Remagen 22002.

Palla, Rudi: Das Lexikon der untergegangenen Berufe. Von Abdecker bis Zokelmacher. Frankfurt/Main 1994.

Pfeil, Friedrich Wilhelm Leopold: Forstbenutzung und Forsttechnologie. 3. Aufl. Leipzig 1858, S. 229–230.

Sprengel, Peter Nathanael/Hartwig, Otto Ludwig (Hrsg.): P. N. Sprengels Kuenste und Handwerke in Tabellen. Erste Sammlung. Berlin 21778.

Stegemann, Wolfgang: Die Fürstenberger Flurnamen. In: Heimatkalender [der Stadt Fürstenberg]. 5. Jahrgang (1998), S. 74f.

Stegemann, Wolfgang: Fürstenberg/Havel, Ravensbrück. Beiträge einer Region zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Band 1 Von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Teetz 1999.

Touchy, Ferdinand Christian/Schmelz, Adam Friedrich: Der saechsische Landwirth in seiner Landwirthschaft, was er jetzt ist und was er seyn koennte, oder wie ein jeder seine Einkuenfte in kurzer Zeit um mehr als die Haelfte sehr leicht erhoehen koenne. Dritter oder letzter Band, […], handelnd von dem Forstwesen, und den uebrigen noch fehlenden oekonomischen Gegenstaenden. Leipzig 1791.

Weise, Werner: Chronik des Deutschen Forstwesens im Jahre 1884. X. Jahrgang. Berlin 1885.

Zühlke, Dietrich u.a.: Das Rheinsberg-Fürstenberger Seengebiet. Ergebnisse der heimatkundlichen Bestandsaufnahme in den Gebieten von Zechlin, Rheinsberg, Fürstenberg und Himmelpfort. Berlin 1975 (=Werte unserer Heimat, 25).

Abbildungsnachweis

Abb. 1 Johannes Stoeffler: Calendarium romanum magnum. Tübingen 1518.

Abb. 2, 3 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 10 (plates). Paris 1765.

Abb. 4 https://susudata.de/

Empfohlene Zitierweise

Huth, Mario: Stabschläger, publiziert am 03.04.2025; in: Historisches Lexikon Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)

Kategorien

Epochen: Absolutismus / Aufklärung - Preußische Provinz - Land / DDR - Bezirke

Themen: Ländlicher Raum - Umwelt und Naturraum - Herrschaft und Verwaltung

Lothar Tyb‘l

Landesirrenanstalt 1908

Die Errichtung der Teupitzer Klinik war ein bedeutsames und einschneidendes Ereignis in der Stadtgeschichte. Zum einen galt die Klinik für ihre Zeit als eine sozial, medizinisch und baulich moderne Stätte und zum anderen war mit ihr die Entstehung eines neuen Stadtteils, des Wärterdorfs, sowie des denkmalgeschützten Bauensembles in der Lindenstraße mit Schule, Hotel und Postamt verbunden.

Am 3. Juni 1904 entschied sich der Provinzialausschuss unter den zahlreichen Angeboten zur Errichtung einer ‚Landesirrenanstalt’ für dasjenige der Stadt Teupitz. Ausschlaggebend waren die natürliche Lage, die Verkehrsanbindung an die Bahnhöfe Halbe bzw. Groß Köris sowie an die Kreischaussee und der preiswerte Grund und Boden. Entworfen und errichtet wurde die Anstalt von Prof. Theodor Goecke (1850–1919) für ca. 6,75 Mill. Goldmark im Pavillonsystem. (Abb. 1, 2)

Die feierliche Eröffnung der Hauptanstalt für 1.050 Kranke mit einem Lazarett erfolgte am 26. November 1908, der Pensionärsanstalt für 150 Kranke am 1. Mai 1909. Für allgemeine Kranken- und Verwaltungszwecke waren vorhanden: Ein Verwaltungs- und ein Küchengebäude, das Maschinenhaus mit Werkstätten, ein großer Landwirtschaftshof, eine großzügige Garten- und Wegeanlage, ein Friedhof mit Kapelle und ein Wärterdorf mit anfangs 52 Wohnungen. Zur Versorgung aller Gebäude wurden eine eigene Zentralheizung, die Strom- und Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung installiert. Diese sehr moderne, heute denkmalgeschützte Anstalt stand zu Beginn unter Leitung von Dr. Carl Berthold Knörr.

1908 entstand mit der Errichtung der Heil- und Pflegeanstalt ein ansehnlicher neuer Ortsteil, das Wärterdorf. Die 13 eingeschossigen Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss wurden an zwei Ortsstraßen erbaut, davon 5 Zwei-, 4 Vier- und 3 Sechs-Familienhäuser sowie 1 Acht-Familienhaus, insgesamt 52 Familienwohnungen. (Abb. 3)

Zugleich wurde 1910 unter Leitung des Architekten Paul Sagert das bedeutsame, seit 2004 denkmalgeschützte Ensemble der ‚Lindenstraße’ errichtet: Die stadteigene Schule, das Hotel und Restaurant ‚Schenk von Landsberg’, die Kaiserliche Post, die Pentairgasanstalt (inzwischen abgerissen) und zwei ansehnliche Wohnhäuser. (Abb. 4)

Aus ihrer weiteren Geschichte:

- Nutzung als Lazarett im Ersten Weltkrieg.

- Krisenhafte Entwicklung danach und Schließung 1923.

- 1924 bis 1931 Neuaufnahme von ca. 1.500 Patienten.

- In der NS-Zeit Einbindung in das Euthanasieprogramm ab 1939.

- Während des Zweiten Weltkrieges Unterbringung eines Speziallazaretts der Wehrmacht, von Teilen des Achenbach-Kreiskrankenhauses und des Landesblindenheims.

- Während der Halber Kesselschlacht im April 1945 waren bei einem Luftangriff Menschenleben und Gebäudeschäden zu beklagen.

- Die Besetzung und Inbesitznahme durch die Rote Armee erfolgte am 27. 4. 1945.

Verstrickung in die Euthanasie- Mordaktion

„Im Nationalsozialismus lieferte die damalige Landesanstalt 1884 der ihr anvertrauten Patienten als ‚lebensunwert‘ dem Tode aus. Auf je eigene Weise wurden viele Menschen dabei schuldig. 60 Jahre später gedenken wir voller Scham der Opfer und rufen das Schicksal der Toten in Erinnerung.“ (Inschrift auf dem Obelisk für die Euthanasieopfer in der Asklepiosklinik, Abb. 5)

Die Leiter und Ärzte des wichtigsten und größten Arbeitgebers der Stadt, der Landesanstalt Teupitz, gehörten bei Kriegsende alle der NSDAP an und vertraten offensichtlich deren rassistische und rassenhygienische Vorstellungen im Gesundheitswesen. Von keinem der Anstaltsleiter, 1934-38 Dr. Noack, 1938-39 Dr. Heinrich Ehlers, 1939-1945 Dr. Felix Großmann, ist bekannt, dass sie sich gegen die nationalsozialistische Erb- und Rassenpolitik gewandt und versucht hätten, die ihnen anvertrauten Patienten vor den schwerwiegenden Eingriffen und schließlich vor der Vernichtung in der Euthanasie- Mordaktion ‚T4’ 1940/41 zu bewahren. 1.439 Sterilisationen in den Jahren 1935-39 und 1.884 während der genannten Aktion von hier verbrachte und dann ermordete Patienten wurden bisher ermittelt.

Bekannt ist, dass Dr. Karl Großmann, im Teupitzer Volksmund ‚Knochenkarl’ gerufen, und der 1885 geborene Oberarzt Dr. med. Kurt Hellwig, Obersturmführer der SS, seit 1924 in Teupitz ansässig, sofort 1945 verhaftet wurden und wahrscheinlich in sowjetischer Haft oder Internierung verstarben. Nur zum Schicksal des gleichfalls verhafteten Kassenleiters Gustav Natebus, Jahrgang 1888 und Mitglied der NSDAP seit 1940, konnte vom Autor ermittelt werden, dass er 1947 im Lager Sachsenhausen verstarb.

Der nach dem Umbruch 1945 verbliebene Anstaltsarzt, Dr. Karl Sitzler, der zwar ebenfalls der NSDAP angehört hatte und an Sterilisationen beteiligt war, galt zunächst nur als ‚Mitläufer’ und wurde kurzzeitig als Anstaltsleiter eingesetzt. Er soll sich später in die BRD abgesetzt haben. Im Januar 1946 trat ein Nichtmediziner, der Antifaschist Max Glaser, als neuer Anstaltsleiter seinen Dienst an.

Von den 155 für das Jahr 1945 gemeldeten Dienst- und Pflegekräften gehörten 108 der NSDAP und ihren Gliederungen an; das war mit 70% der höchste Organisationsgrad im Vergleich mit allen anderen brandenburgischen Anstalten während der Nazizeit, weshalb in der Anstalt und im Pflegerdorf auch separate Zellen der Ortsgruppe der NSDAP gebildet worden waren. Im Rahmen der Entnazifizierung wurden 71 als belastet eingestuft und 10 von ihnen entlassen.

Der unmittelbar nach der Besetzung der Anstalt am 27./28. April 1945 als ‚Sanitäts-kommandant’ für alle dort noch stationierten Krankeneinrichtungen eingesetzte Prof. Dr. Kondeyne wurde kurze Zeit später von der operativen Gruppe der Sowjetarmee als bei Kriegsende in der Anstalt untergetauchter SS-Führer entlarvt und verhaftet und mit ihm weitere 16 Sanitätsfeldwebel.

Die Klinik hat zu ihrer NS-Vergangenheit schon mehrfach Stellung bezogen. Der frühere ärztliche Direktor MR Dr. D. Häußer und der langjährige Verwaltungsleiter Hans Sußmann machten in der Stadtgeschichte (1974) und Klinikchronik (1987) die Verstrickung der Anstalt in die Euthanasieverbrechen öffentlich. Auf Initiative der Chefärzte Dr. J. Faiss und Dr. M. Heinze wurde, gestützt auf Forschungsergebnisse einer Gruppe um die Potsdamer Historikerin Dr. Kristina Hübener, am 10. Mai 2000 im Park der Klinik der abgebildete schlichte, kollektive Gedenkstein mit Inschrift eingeweiht. (Abb. 6)

Drei ‚Stolpersteine’ aus Messing mit eingravierten Namen erinnern seit dem 19. Oktober 2005 vor dem Eingang zur Klinik an die Euthanasieopfer der Nazizeit. Bei Recherchen im Kreisarchiv konnte der Autor 2006 weitere Namen von jüdischen Bürgern ermitteln, die im März 1939 in der Anstalt gemeldet waren, über deren weiteres Schicksal jedoch bisher keine zweifelsfreien Auskünfte vorgelegt werden konnten.

2013 legte Dr. Peter Josef Belli seine Recherchen „Kommunen und NS-‚Euthanasie‘, Zwischenbilanz im Fall Teupitz“ vor, die eine systematische Erforschung der Geschichte der Klinik in der Nazizeit auf die Agenda setzten.

Sowjetisch-russisches Hospital 1945-1994

Ab Mai 1945 erfolgte die Einrichtung des sowjetischen Hospitals im größten Teil der früheren Hauptanstalt einschließlich aller Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude. (Abb. 7)

Die Kriegsfolgen, insbesondere die katastrophale Ernährung und die beträchtlichen räumlichen Einschränkungen führten zu einer hohen Sterberate unter den deutschen Patienten.

Zugleich wurden die widerspruchsvolle Entnazifizierung in der Anstalt und deren völlige Reorganisation durchgesetzt.

Das Hospital war der Zentrale der Sowjetarmee in Wünsdorf unterstellt; Struktur, Stammpersonal, Belegungsstärke änderten sich im Laufe der Jahre.

Es gliederte sich in einen Teil für Soldaten, psychisch Kranke, Alkoholiker und einen Teil für Offiziere. Die Stationen: Chirurgie, Physiotherapie, Inneres, HNO, Zahnarzt, Frauen, Entbindung, Sanatorium.

Zu den allgemeinen Einrichtungen zählten ein Club, die Bibliothek, die Einkaufshalle, der Landwirtschaftsbetrieb, die Waschküche, die Wohnunterkünfte und die Wacheinheit.

Die Versorgung der Patienten erfolgte auf einem hohen medizinischen und hygienischen Standard und wurde in Notfällen auch Deutschen gewährt.

Das Stammpersonal umfasste um 500 Personen, darunter eine geringe Zahl deutscher Handwerker und Angestellter wie die Teupitzerinnen Elisabeth Buchholz und Gerlinde Krüger. (Abb. 8) Die Offiziere dienten gewöhnlich 5, die zivilen Krankenschwestern 3 Jahre in der DDR. Die Kommandanten waren um 1965 Major Wassili Dschobawa und um 1975 Oberstleutnant Gregori Belan.

Die Beziehungen zur Bevölkerung gestalteten sich überwiegend freundschaftlich, besonders zum Anglerclub und Jagdverein; private Kontakte blieben gemäß sowjetischer Regelungen selten. Die vielen Erinnerungen an das Hospital sind in der Stadt noch immer lebendig.

Verfall der Klinik und Aufbau des Stadtteils „Teupitzer Höhe“

Ein Teil-Areal der 1908 errichten Landesklinik steht seit dem Abzug der russischen Truppen 1994 leer und verfällt. Es ist denkmalgeschützt und landeseigen. Ein kleiner Teil seiner Gebäude und der einstige Wirtschaftshof wurden nach 1994 zur Entwicklung des neuen Stadtteils „Teupitzer Höhe“ genutzt. Der Verkauf des verfallenden Teils liegt in der Hand der Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertungs GmbH (BBG), welche für den Grundstückseigentümer Land Brandenburg tätig ist.

Der ebenfalls 1908 errichtete Wasserturm der einstigen Landesklinik verlor trotz seines Verfalls nicht seinen Charme und seine Anziehungskraft. Mit seinem ca. 50 m hohen Dampfschornstein und einer ca. 30m hohen Plattform könnte der denkmalgeschützte Turm einen beeindruckenden Fernblick über den Teupitzer See und die ihn umgebende märkische Landschaft ermöglichen. Auch das an seinem Fuße befindliche Maschinenhaus harrt, wie die anderen einst geschätzten und heute denkmalgeschützten Klinikgebäude, einer sinnvollen neuen Nutzung. Seine Geschichte ist ein Kaleidoskop deutscher Geschichte. Er diente Kranken und Verwundeten, Deutschen und Russen, Zivilisten und Soldaten, hörte Bombeneinschläge und Angstschreie, Flüche und Jubel, sah Gesichter mit Schweißtropfen sowie in stolzer Freude – und versank schließlich in Stille. (Abb. 9)

Aus der Stille wurde im Laufe der letzten Jahre Lethargie, geschuldet den widersprüchlichen Eigentumsregeln im Beitrittsprozess der DDR zur BRD, wenn das auch nicht als gemacht, sondern als naturgegeben offeriert wird, sodass ein Schuldiger schwer zu fassen wäre, so man sich auf die Suche begäbe. Die Chance, die 1945 getrennten Klinikteile nach 1994 zusammenzuführen, wurde nicht ernsthaft angegangen und schließlich verpasst

Die Größe und Art des Gebäudes, die Denkmalschutzauflagen und kostenintensiven Investitionen erschweren seine Verwertung. Die Interessen der Kleinstadt werden durch den andauernden Verfall der Klinik und ihres Wasserturms empfindlich verletzt; das zu ändern, steht auf der Tagesordnung.

Wie in vielen brandenburgischen Orten ist auch in Teupitz der städtebauliche Aufschwung in den Jahren seit der Wende und der Herstellung der deutschen Einheit unübersehbar. Die Schaffung von etwa 100 modern ausgestatteten Mietwohnungen und die Errichtung von ca. 40 (von 65 geplanten) Einfamilienhäusern an der Teupitzer Höhe seit 1996 gehört zu den positiven Seiten der widersprüchlichen Bilanz, welche die Stadt vorweisen kann.

Im Oktober 1996 konstituierte sich die erste der drei privaten Grundstücksgesellschaften bürgerlichen Rechts, die zum Initiator und Träger der Wohnanlagen an der Teupitzer Höhe wurden. Diese Anlagen entstanden auf einer ca. 30.000 m² Teilfläche der 1908 erbauten, denkmalgeschützten Landesklinik bzw. des dort von 1945 bis 1994 stationierten sowjetischen Hospitals.

Die 1996 ins Leben gerufene ‚Grundstücksgesellschaft Teupitz’ erwarb zunächst durch Ankauf vom Land Brandenburg einen aus dem Jahre 1965 stammenden Plattenbau mit 48 Wohnungen und vier, für die Klinik 1908 erbaute Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen. Im Rahmen der ‚Wohnbauförderung auf ehemals militärisch genutzten Flächen’ des Landes wurden sie, beginnend mit dem Abriss der Hospitalmauer am 18. Oktober 1997, instandgesetzt, modernisiert und vermietet. Zwei weitere Gesellschaften (GbR) folgten diesem Vorbild mit insgesamt 29 Wohnungen in zwei Wohnblöcken an der Buchholzer Straße und in einem Reihenhaus an der Teupitzer Höhe. (Abb. 10)

Darüber hinaus wurde von einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft (GSW) ein Baugelände für 67 preiswerte Einfamilien- und Doppelhäuser in Massivbauweise angekauft, mit Unterstützung einer Bausparkasse (BHW) und einer Baufirma (PEV) mit großem Aufwand baureif gemacht, öffentlich voll erschlossen und in Teilflächen am 4. Dezember 1999 zum Verkauf frei gegeben. Inzwischen sind etwa 40 Häuser fertiggestellt.

Am 2. März 1998 beschloss die Stadt den Straßennamen ‚Teupitzer Höhe’ für diese Wohnanlage und am 11. April 2002 konnte in unmittelbarer Nähe eine große Netto-Kaufhalle für Waren des täglichen Bedarfs eröffnet werden.

Asklepios Fachklinikum Teupitz und seine Vorläufer

In der DDR 1949-1990

Seit 1949/50 vollzog sich die Entwicklung der Klinik nach den Richtlinien des Ministeriums für Gesundheitswesen der DDR und infolge der Verwaltungsreform 1952 unter konkreter Leitung des neu gebildeten Kreises Königs Wusterhausen. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse blieb ein ständiges und kompliziertes Arbeitsfeld der Klinikleitung: 1950 Küche und Wäscherei, 1951 Übernahme eines leerstehenden Krankengebäudes für 100 Patienten vom sowjetischen Hospital, 1953 Ausbau des Gasthauses ‚Zum Sängerheim’ als betriebseigenes Kulturhaus, 1954 Betriebskindergarten im ehemaligen Schützenhaus, 1950/51 Sport- und Tennisplatz. 1958 wurden 70–80% der Patienten in arbeitstherapeutische Maßnahmen einbezogen, u. a. in eine Seidenraupenzucht.

Ein bedeutsamer Fortschritt in der Behandlung der Patienten stellte 1964 die Einführung des ‚Open-Door-Systems’ (System der offenen Tür) dar. Die Eröffnung einer Neurologischen Abteilung 1965 und der neuen Röntgenabteilung 1978, die Konzentration der Alkoholikerbehandlung ab 1976, der Ausbau der Stationen für suchtkranke Frauen 1985 verdeutlichen beispielhaft die vielen Aktivitäten in jenen Jahren. Nachdem 1971 die geplante Umwandlung der Klinik in ein psychiatrisches Pflegeheim verhindert werden konnte, übernahm deren Leitung der ärztlicher Direktor OMR Dr. med. Dieter Häußer bis 1991.

1986 wurde die Bettenzahl von 580 auf 540 reduziert, um die Qualität der neuro-psychiatrischen Grundbetreuung im damaligen Einzugsgebiet von 5 Kreisen mit 330.000 Bürgern zu verbessern. Die durchschnittliche stationäre Verweildauer betrug etwa einen Monat, für die medikamentöse Behandlung wurden etwa 600.000 Mark/Jahr ausgegeben. (Abb. 11)

Nach dem Beitritt zur BRD 1990–2005

Nach der Neubildung des Landes Brandenburg und dem Beitritt zur BRD 1990 erhielt die Nervenklinik gemäß ihrer veränderten Stellung die Bezeichnung ‚Landesklinik Teupitz’ und eine neu zusammengesetzte Leitung: Leitender Chefarzt Dr. med. Peter Runge (1991-1995) bzw. Dr. med. Jürgen Faiss (seit 1995), Verwaltungsleiterin Doris Havenstein, Pflegedienstleiterin Frauke Förster.

Charakteristisch wurden der bedeutende materiell-technische Ausbau der Klinik und die weitergehende Profilierung des Angebots für die Patienten: 1992 schrittweise Ausgliederung des Behindertenbereichs und Reduzierung der Abteilung für sozialpsychiatrische Rehabilitation von 200 auf 36 Plätze in einem Gebäude auf dem Klinikgelände und in der Lindenstraße 3 im Jahr 2000. 1997 Übergabe eines Neubaus an die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 1998 Eröffnung der psychiatrischen Tagesklinik in Königs Wusterhausen. 1999 Inbetriebnahme der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie in einem fertiggestellten Neubau. 2005 Verleihung des Siegels für optimale Krankenbehandlung (KTQ).

Asklepios Fachklinikum Teupitz seit 2006

Als moderner Gesundheitsstanddort in Brandenburg bietet die Klinik ein umfassendes Leistungsspektrum der Neurologie und Neurophysiologie sowie der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. (Abb. 12, 13) Für die bestmögliche Behandlung nutzen die Ärzte moderne psychologische Tests, kombiniert mit Laboruntersuchungen und bildgebenden Verfahren. Die Patienten profitieren zudem von tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeutisch fundierten Gruppen- und Einzeltherapien, die durch medikamentöse und somatische Behandlungsverfahren ergänzt werden.

Geboten wird das gesamte Spektrum moderner neurologischer Diagnostik und Therapie. Typische Beschwerden, wegen denen Patienten in die Klinik kommen, sind Lähmungen, Gefühlsstörungen, Kopfschmerzen oder andere akute und chronische Schmerzen, Sprachstörungen, Gedächtnisstörungen, Schwindel oder epileptische Anfälle.

Einen bedeutenden Platz nimmt die Behandlung der zunehmenden Suchterkrankungen ein. Eine Suchterkrankung trifft mehr Menschen als vielfach vermutet wird. Sie kann ganz verschiedene Ursachen haben und sich unterschiedlich äußern. In Deutschland ist die Abhängigkeit von Alkohol am weitesten verbreitet, aber auch der Konsum mancher Medikamente wie beispielsweise Benzodiazepine kann zu einer Sucht ausarten.

Daneben spielen andere Substanzen wie Cannabis und Chrystal Meth (Methamphetamin) eine große Rolle in der Arbeit für die Patienten. Damit Betroffene erfolgreich therapiert werden können, ist eine fachlich abgestimmte Diagnostik jeweils die Voraussetzung. Suchterkrankungen sind gut behandelbar. Die Erkennung und Berücksichtigung der hohen Rückfallgefahr stellen einen Schwerpunkt der Behandlung dar. Heutzutage verfügt die Klinik über gut etablierte und spezifische Behandlungsverfahren.

Literatur

Ackermann, Irmgard: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Gutachten zum Denkmalwert der ehemaligen Landesirrenanstalt Teupitz, Hauptanstalt. 1995.

Belli, Peter Josef: Kommunen und NS-„Euthanasie“ – Zwischenbilanz im Fall Teupitz. 2013.

Häußer, D. / Heinze, D. / Härtel, M.:1987 – 75 Jahre Nervenklinik. Teupitz 1987.

Hübener, Kristina / Rose, Wolfgang: Landesklinik Teupitz. Geschichte-Architektur- Perspektiven. Berlin 2003.

Manteuffel, Otto von: Neubauten der Landesirrenanstalt Teupitz. Berlin 1908.

Sitzler, Karl: Beitrag zur Geschichte der Landesanstalt Teupitz. 1948.

Sussmann, Hans: Teupitz und das Schenkenländchen. Eine chronistische Aufzeichnung. Teil I Teupitz 1974, Teil II Teupitz 1974, Teil III Teupitz 1981.

Sussmann, Hans: Das Krankenhaus Teupitz. In: Heimatkalender für den Kreis Zossen 1972, S. 42–47.

Tyb’l, Lothar: Teupitz am See – ein Schatz in der Mark Brandenburg. Historischer Stadtführer. Berlin 2006.

Tyb’l, Lothar: Teupitz am See. Historischer Stadtführer. 2006.

Tyb’l, Lothar: Bau-und Naturdenkmale in Teupitz am See. 2010.

Tyb’l, Lothar: Wohnpark Teupitz – Geschichte und Konzeption. 2020.

Tyb’l, Lothar: Asklepios-Fachklinikum Teupitz, Beiträge zu seiner Geschichte. 2023.

Tyb’l, Lothar: Teupitzer Bilderbuch. 2015.

Abbildungsnachweis

Abb. 1, 3-8, 10-12 Autor

Abb. 2 Der Städtebau, Jahrgang 1919, Nr. 1/2

Abb. 9 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Teupitz_Landesirrenanstalt_Wasserturm.jpg (Foto: Oberlausitzerin64 – CC-BY-SA 4.0)

Abb. 13 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teupitz_Asklepius_Fachklinikum.jpg (Foto: Assenmacher – CC-BY-SA 4.0)

Empfohlene Zitierweise

Tyb'l, Lothar: Landesirrenanstalt – Hospital – Fachklinikum Teupitz, publiziert am 03.04.2025; in: Historisches Lexikon Brandenburgs, URL: http://www.brandenburgikon.de (TT.MM.JJJJ)

Kategorien

Epochen: Preußische Provinz - Land / DDR - Bezirke - Land Brandenburg

Themen: Wirtschaft - Herrschaft und Verwaltung - Stadt und Bürgertum